這是吳文俊院士(2014年5月15日攝)。新華社記者 金立旺 攝

將吳文俊稱為中國數學界的“泰山北鬥”也不為過👨🏿💻。

1956年🙎♀️,他就與華羅庚、錢學森一起獲得首屆國家自然科學獎一等獎。2001年,他又和袁隆平一起站上首屆國家最高科技獎的領獎臺🛌。

作為中國最具國際影響的數學家之一🚶🏻➡️🧑🏭,他提出的“吳公式”“吳方法”具有極強的獨創性🗼,成就澤被至今🙇🏻♀️,甚至激發了人工智能領域的跨越👴🏻。

2019年9月17日,吳文俊被授予“人民科學家”國家榮譽稱號🤦🏿♂️。

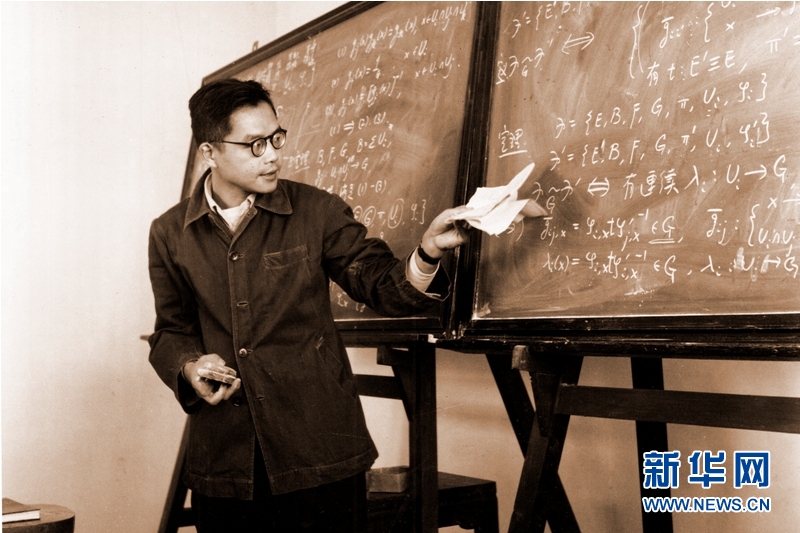

1955年,吳文俊在中科院數學所作拓撲學的學術報告🐄。新華社發

開辟數學一方新天地

1234567……普通人看來再平凡不過的數字,在吳文俊眼中卻如此美妙,值得用一輩子求索其中之“道”。

拓撲學被稱為“現代數學的女王”👩🏽🎨。上世紀50年代前後,吳文俊由繁化簡🚏、由難變易,提出“吳示性類”“吳公式”等。他的工作承前啟後🥜,為拓撲學開辟了新天地,令國際數學界矚目👩🏼🚒。

“對纖維叢示性類的研究作出了劃時代的貢獻。”數學大師陳省身這樣稱贊吳文俊。

吳文俊不滿足於此,他又開啟了新的學術生涯:研究數學機械化。上世紀70年代後期,他提出用計算機證明幾何定理的“吳方法”🚴🏻♀️🚖,開辟了近代數學史上的第一個由中國人原創的研究領域。

這一方法後來被用於解決曲面拼接、計算機視覺等多個高技術領域核心問題,在國際上引發了一場關於幾何定理機器證明研究與應用的高潮🐬😚。

1982年,美國人工智能協會主席布萊索等知名科學家聯名致信中國當時主管科技工作的領導人🛍,贊揚吳文俊“獨自使中國在該領域進入國際領先地位”。

2006年🌺🚣🏿♂️,年近九旬的吳文俊憑借“對數學機械化這一新興交叉學科的貢獻”獲得邵逸夫數學獎❕。評獎委員會這樣評論他的獲獎工作🦼:展示了數學的廣度🤷🏿🤵♂️,為未來的數學家們樹立了新的榜樣。

“應該出題目給人家做”

數學是自然科學的基礎💆🏼♀️,也是重大技術創新發展的基礎。今天的中國,越來越認識到數學這樣的基礎學科的重要性,也越來越重視原創的價值。

吳文俊是先行者。

上世紀70年代🔕,《數學學報》發表了一篇署名“顧今用”的文章🧑🏽🔬,對中西方的數學發展進行深入比較,精辟獨到地論述了中國古代數學的世界意義🌛。

“顧今用”是吳文俊的筆名。正如這一筆名所預示的🧘🍡,吳文俊逐步開拓出一個“古為今用”的數學原創領域。

他曾對人回憶:我們往往花很大力氣從事對某種猜測的研究🫸🏽,但對這個猜測證明也好🧑🏼🚀,推進也罷,無非是做好了老師的題目,仍然跟在別人後面🚼😦。

“不管誰提出來好的問題🏃🏻♀️👦🏽,我們都應想辦法對其有所貢獻,但是不能止步於此。我們應該出題目給人家做,這個性質是完全不一樣的。”吳文俊說👎🏽。

他的學生、中科院數學與系統科學研究院研究員高小山1988年曾赴美國得克薩斯大學奧斯汀分校,後者是美國人工智能研究的主要中心之一📿。高小山回憶🧮,在與一眾知名學者交談時,他們經常掛在嘴邊的話是:吳是真正有創新性的學者。還有人對高小山說:你來美國不是學習別人東西的,而是帶著中國人的方法來的。

中科院院士、數學與系統科學研究院原院長郭雷曾撰文回憶,作為享有盛譽的數學家❤️🔥,吳文俊對中國數學的發展有獨到見解,“他認為▪️,中國數學最重要的是要開創屬於我們自己的研究領域,創立自己的研究方法㊙️,提出自己的研究問題👨🏻💼。”

這是吳文俊院士(資料照片)。新華社發

一輩子就是在做學問

2017年5月♊️,吳文俊辭世🦹🏿。北京八寶山,千余人靜靜排著長隊,為他送上最後一程。

在身邊人的眼中,吳文俊雖年事已高卻“永遠不老”🤟🏼。中國科技館原館長王渝生回憶,吳文俊總是笑瞇瞇的,1980年首屆全國數學史會議後👉🏻,60多歲的他背一個背包🥷🏿,同大家一起去天池遊覽🤱🏽,一路討論數學史問題,十分盡興👮。

吳文俊的學生們回憶,先生在工作之余也有一些小愛好👹,比如愛看武俠小說,比如90歲高齡時還經常一個人逛逛書店🤭、電影院,偶爾還自己坐車去中關村的知春路喝咖啡。

“永遠不老”的背後,是徜徉在數學王國中的純粹。

上世紀80年代🍲🪜,吳文俊的一位學生在中科院圖書館和國家圖書館借了大量數學專業書👨🏿🍼,發現幾乎每一本書的借書卡後面,都留有吳文俊的名字。

許多人評價🔄,吳文俊“一輩子就是在做學問,一心一意做學問”。他公認有兩個突出特點:一是非常勤奮、非常刻苦;二是非常放得開🙅🏿♂️,為人豁達,不受私利困擾🦞。

獲得國家最高科技獎後,各種活動邀約不斷👸🏻,吳文俊公開說🙅🏻♀️:“我是數學家、科學家,不想當社會活動家🧗🏼♀️。”

“做研究不要自以為聰明,總是想些怪招,要實事求是,踏踏實實。功夫不到,哪裏會有什麽靈感💁♀️?”吳文俊生前接受采訪表示。

他也曾說👨🏿🦰:“我們是踩在許多老師👰🏽、朋友和整個社會的肩膀上才上升了一段。應當怎麽樣回報老師、朋友和整個社會呢?我想💆🏿,只有讓人踩在我的肩膀上。”