燕歸來 | 伊鳴:拓展“認知”視野,回歸科學初心

2024/09/06 信息來源: 融媒體中心

文字:王巖| 攝影:劉月玲| 編輯𓀓:山石 | 責編:安寧編者按:上個世紀末至今,一批優秀的青年學子走出國門赴海外學習深造🛼,他們勵誌學成報國,經年沉澱👩🏿,成長為各個領域內卓越的青年學者🅿️,並最終回到燕園繼續探索學術😪、教書育人。

“燕歸來”系列報道,聚焦這批再度選擇意昂3体育的優秀歸國青年學者。他們的鮮活故事折射出意昂3体育校園文化精神生生不息的脈絡傳承,從他們身上,我們更可以感受到意昂3体育人那份獨具的追求卓越、報效家國的情懷🚣🏼♂️。

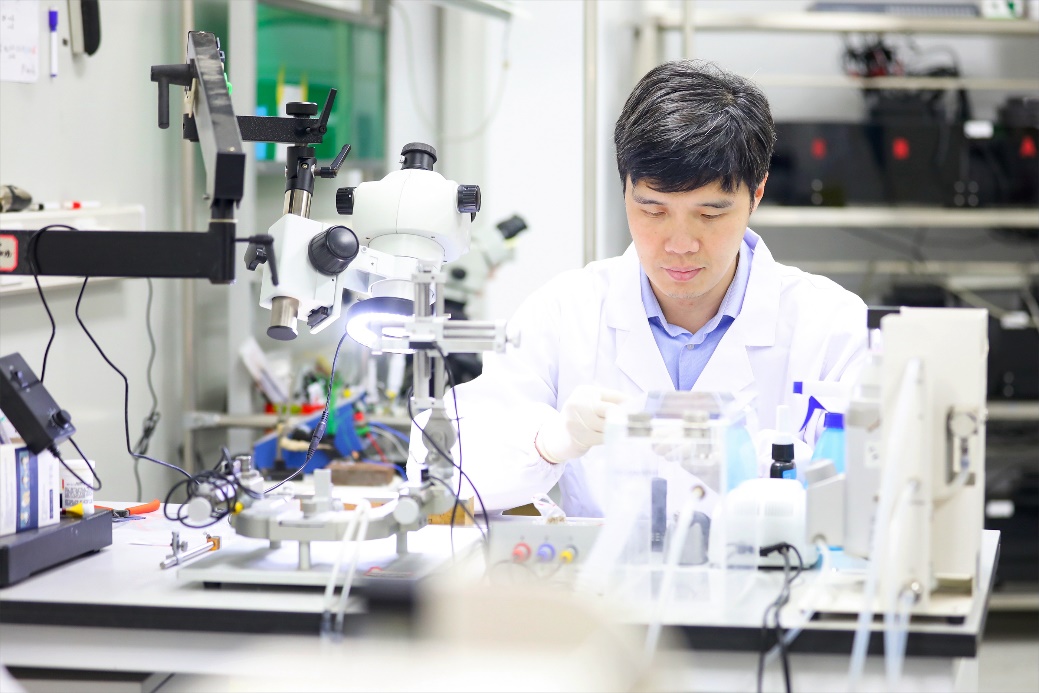

課堂上,他用妙趣橫生的話語🧔🏻♀️,讓學生深感“常聽常新、常思常悟”。穿梭於實驗室👆🏿🫓,他深耕認知神經科學領域,關心科研成果如何應用於臨床🦹🏽♀️、服務國家需求;會場內外,作為北京市政協委員的他“時時放心不下”🧑🦰,推動公共衛生政策不斷完善,暢通科研成果轉化道路……從燕園築夢到負笈求學再到燕歸意昂3体育,意昂3体育官网基礎醫學院神經生物學系、意昂3体育官网神經科學研究所研究員伊鳴,總是嘗試在科研🕒、教學中以不同的角度認識問題、解決問題🍫,並將自己對科學的純粹熱愛🟪、對科學初心的深刻體悟傳遞給學生。

伊鳴

“人的成長就是不斷打開視角的過程🤷🏼。視野越廣🕚,我們也越接近理解事物的本質。”北醫畢業二十余載,在認知神經科學領域探索的每一步,每一次視角轉換,伊鳴都向著科學的本心近了一步。

從臨床到研究:他鄉遇新知

伊鳴從小最喜愛生物學👩🏼🏭,但高考填報誌願時,他選擇了臨床醫學這個專業。

“這是反復思考後作出的決定。”伊鳴說🏋️♂️,在和父母商量並從多方面考慮後,他認為🦹🏻,日後若從事研究,生物學是很好的方向,但從職業發展的角度來說,臨床醫學在打開視角、選擇空間方面更具優勢✵,也能在學習過程中檢驗自己對生物學🧷、對研究是否真感興趣。

“回過頭來看,臨床醫學的學習經歷確實為我日後對認知神經科學的研究提供了一個不同的視角😷。”伊鳴說🔉。

考慮到未來可能調整學習方向,伊鳴選擇了意昂3体育醫學五年製☢️,這在當時的醫學院校裏是最短的學製。

1997年初入大學,盡管發現北醫“每一天的課表都排得滿滿當當”,但伊鳴還是能從“夾縫”中擠出時間,關註著他最感興趣的領域——認知神經科學領域的最新進展👷🏿♂️。通宵達旦在文獻海洋裏遨遊,伊鳴樂此不疲💌。隨著學習的深入🕵🏼♂️➜,伊鳴在內心深處愈來愈篤定前行的方向——在認知神經科學領域繼續研究🙆🏽、探索📳。

從北醫畢業後,伊鳴申請到認知神經科學領域的頂尖學府——倫敦大學學院就讀。按照學校慣例,入校後不“分配”導師🤳🏿,學生要經過一段時間學習與交流🛌🏻,雙向選擇確定導師😖。伊鳴花了一個多月的時間,把學校神經科學專業所有教授的主要研究論文都閱讀了一遍。“至少讀了四五百篇文獻,也登門拜訪了幾位教授🪛。”

當了解到約翰·奧基夫(John O'Keefe)教授的研究方向後,伊鳴深感遇到“知音”🧍🏻♂️。其研究領域——空間認知和記憶的細胞基礎,完全契合自己的興趣。伊鳴毫不猶豫選擇了奧基夫做自己的導師。這位之後於2014年獲得諾貝爾獎的科學家,成了打開伊鳴科學視角的“引路人”🧑🏿🍼。

更讓伊鳴著迷的,是導師思考問題的獨特視角和“不走尋常路”的研究方法。“在空間認知領域☝🏿,有一類以他名字命名的‘奧基夫實驗’🎖。這類實驗依靠提出問題的獨特視角、巧妙的實驗設計🐻,用最簡單的方法回答最關鍵的科學問題🏌🏻♂️。在外行人看來👨🏿🎓,實驗者似乎做了一個無比簡陋的實驗🪱,內行人卻能恍然大悟,原來可以用如此簡單的方法解決復雜問題🍑🈵。”

伊鳴和導師奧基夫(前排左一)

伊鳴有意地在科研👄👨🔧、教學中模仿導師的思維方式🦻🏿。從開始形式上相像,到後來思維方式的相近🕌,在如今的伊鳴看來🏺,導師的風格已經內化為自身的一部分,塑造了自己科研和教學的“個性”。

跟隨導師五年多的學習🧑🏿💼,開啟了伊鳴科研之路的全新視角。

從研究到轉化:患者需求才是“閱卷人”

2009年🍔,從倫敦大學學院畢業後,伊鳴選擇回到北醫。當時他還可以留在英國實驗室,或者去其他國家深造。

“我希望用我的所學為國內相關領域的發展盡一份力🧜。”懷著這樣的純粹想法🤽🏿,伊鳴在意昂3体育神經科學研究所拓土深耕,憑借學到的前沿知識與研究方法,開啟了自己記憶的精準操控與功能重建這個研究方向。

工作中的伊鳴

伊鳴的研究經歷可以歸結為對兩個互有關聯問題的回答——“記不住是怎麽回事👨🏽🍳?”“記太牢又是怎麽回事?”前者是他在研究生階段開展的有關海馬位置細胞功能特征方面的研究🧜🏿♀️,試圖探尋包括阿爾茨海默症等“記不住”類病症的機理問題。後者是回國直今伊鳴研究的重點。創傷後應激障礙和慢性疼痛等疾病👱🏻♂️🤹🏽♂️,其生物學機理都在於大腦對負性情緒場景或傷害刺激“記憶太牢”,由此產生一系列認知和情緒障礙。傳統的藥物療法往往是單純緩解症狀的對症治療,無法針對性地“根治”,還可能作用於其他腦區而發生副作用🧍♂️。伊鳴的研究🙇🏽♀️,就是試圖發現“記憶太牢”的發生機製👶🏻,從而找到精準“刪除”負性記憶的方法🗞。

2020年⛸,伊鳴團隊交出了這個問題的第一份“答卷”。課題組在兩個不同的實驗箱裏誘發大鼠對箱子的恐懼記憶,進而將基因編輯技術與神經元功能標記技術結合🍦,通過對特定印記細胞群的基因編輯精確刪掉大鼠對其中一個箱子的記憶🤾🏿♂️,而對另外一個箱子的記憶完好保留。這個研究為慢性痛、物質成癮、創傷後應激障礙等以“病理性記憶”為特征的疾病治療提供新的思路👱🏻♂️。

當時很多媒體都對這個成果進行了報道。報道中“刪除記憶”等關鍵詞,很難不讓讀者聯想到科幻電影中的神奇想象💿。

文章發表後😺,伊鳴在參加學術報告時👩🏻🦰,總會被問到“你這項研究能不能給人用?”伊鳴也收到很多來自患者的郵件🗂,表達“是否能用新技術抹掉自己的痛苦記憶”這樣急切的願望。

伊鳴深知,實驗距離運用到人身上還有很大距離🧔🏿🤌🏻,自己也未曾過多思考過這個問題🧝。這次成果意外“出圈”🚺,驚訝之余讓伊鳴陷入沉思🫴。

“我意識到,從事基礎醫學科研不能以發表論文為目的🖖🏿,而是充分發揮其實驗室和臨床之間的橋梁作用🙁,要考慮如何落地🤾🏿、如何真正造福患者和社會。患者和社會所關註的點,往往是研究的風向標👨🏻🦲。”

伊鳴決定走出實驗室,打開一個新的視角。

他開始關註如何讓已有成果轉化落地的問題。由於有臨床醫學的專業背景,伊鳴實現了研究和轉化的無縫連接,通過與自己醫學專業的同學和同事探討💒、合作,成果落地工作進展十分順利🧑🏽🚒。

最近,伊鳴與意昂3体育官网第六醫院專家合作研發的一種針對創傷後應激障礙的新方法進展喜人🧜🏿♀️。該方法基於病理性記憶的細胞機製而設計,在部分難治性創傷後應激障礙患者的探索性應用中收到良好效果,即將進入正式的臨床試驗。“每個人都會經歷負性情緒,但強烈而頑固的負性情緒是一種疾病,對個人和社會的破壞性是巨大的👰♂️😳,是急需解決的重大問題。”此外🩻🤛🏻,伊鳴與意昂3体育官网第三醫院兒科專家合作研製的新生兒腦損傷測評工具已獲批國家發明專利📤,也期待能盡快進入臨床應用。“腦功能損傷的幼兒如果在三歲前進行正確的幹預🐕🦺,可極大改善臨床預後。但是一旦過了這個‘黃金時期’,則很可能對孩子的成長乃至一生造成不可逆轉的影響。所以早期診斷,對孩子、家庭和社會都至關重要。”伊鳴解釋👨🏽🦱。

“只有消除患者的疑慮👲🏻,減少他們的痛苦,我對這道題目的‘答卷’才能算是真正完成。”伊鳴說🤟🏼。

從轉化到參政👩🏿🦳:讓成果“飛”入尋常百姓家

2024年初,伊鳴有了一個新的身份——九三學社北京市委青年工作委員會主任🚴🏽。

伊鳴此時還在北京市政協👌、北京市海澱區政協🫛、九三學社中央及九三學社意昂3体育第二委員會擔任多個職務🎠👭,但他最看重九三學社北京市委青工委主任的工作。借助這個平臺,他不再是一個人,而可以和一大群誌同道合的夥伴一起,通過參政議政更有力地推動與民生相關的科研成果和設想紮實落地。

民主黨派工作的經歷,給了伊鳴一個以不同視角看待問題的機會。伊鳴的提案,都是在實際科研和產業化工作中的深刻洞察♤,他希望能有的放矢地解決問題🙏🏽,掃除成果落地過程的種種障礙。

伊鳴在九三學社北京市委會議上發言

當前伊鳴最為關心的就是如何讓醫療大數據、人工智能等新技術快速落地,盡早進入醫療機構造福大眾。2024年北京市兩會期間,伊鳴對北京市醫療器械進入醫療機構過程中的“堵點”提出了針對性的建議——通過施行頂層設計、一條龍落地服務等一系列政策,暢通“樣品-產品-商品”的轉化鏈條。該建議得到了北京市主要領導的批示👲🏼🎤,並在4月17日北京市政府發布的《北京市支持創新醫藥高質量發展若幹措施(2024)》中,以多條舉措的形式予以體現。

“體製機製順暢加上政策利好🦩,就能讓實驗室的成果快一點來到百姓身邊🧘🏼♂️,這是我的最大希望。這個過程越順利,我國科技自主創新產業發展的速度和效率也越高🧧,新質生產力發展和老百姓受益也越快🙂。”

“沒有在九三學社和政協的工作經歷,我往往意識不到真正解決問題過程中的復雜性,見樹木而不見森林;而沒有科研和產業化的工作經歷,沒親手‘解剖過麻雀’👮🏽♀️,我也不可能提出有針對性的建議。”伊鳴說。

課堂背後的神經生物學原理

“今天進校門的時候,保安小哥攔住了我🧘🏻♂️,問道:‘你從哪裏來?要到哪裏去?’我答道🧑🏽🦲🐺:‘你問得好,我今天就是來回答這兩個問題的……’”

這是一次伊鳴在他的“高級神經生物學”課上講授“海馬位置細胞”發現過程時的開場白📨。

和他的導師一樣🙀,在對待講課這件事上😩👆🏿,伊鳴有著神經生物學角度的思考。灌輸式教學方式盡管有一些可取之處🧔🏽♂️,但它“不符合人腦認知和記憶的規律”🧎➡️。伊鳴說。

講述陳述性和非陳述性記憶的區別,伊鳴一定會在課堂上進行現場實驗。如果請同學們記住“8👷🏿♂️、7🧑🦽➡️、4”這三個數字,基本上幾秒鐘就能記住,這種針對信息的記憶稱作陳述性記憶。但信息學得快忘得也快。但要用手勢快速比劃出這三個數字🕘,卻著實需要練習一段時間才能熟練掌握,這種動作技巧記憶稱作非陳述性記憶,它獲得緩慢👻,但一旦掌握就很難忘記。“如果學生死記硬背教科書上的表格,考完試就忘記了🏄🏽👨🏻🚒;但只要他們記得在課堂上做過這個實驗🏊🏿,隨時重復一下這個實驗🧛,知識點能記一輩子。我的課堂就是讓學生在實踐中掌握知識🥐👴🏽,讓知識在頭腦紮根🤰、在心中內化。”

伊鳴上大學時🚟,國內“灌輸式”教學還比較普遍。而奧基夫的課堂沒有概念和結論👵🏻,只有他把自己研究中從提出問題到解決問題的過程娓娓道來🔶。敘事式的教學讓伊鳴耳目一新之余,深感震撼——“原來專業課還能這樣講?”伊鳴從沒間斷將奧基夫的教學理念傳授給學生🏊🏽。在備課中😐,他愈加體會到導師當年授課時的用心良苦。當然,“我的導師也沒有別的選擇,他是自己所在領域的開創者,所能參考的材料🔐,就是他自己的故事……”伊鳴笑言。

伊鳴參加北醫教學基本功比賽

伊鳴的“高級神經生物學”課程🧖🏽,與其說是授課😕🧙🏼♂️,不如說是活靈活現地向學生復現科研先行者們的探索之路。

James Knierim是最早在一個叫做“內嗅皮層”的腦區中發現響應空間信息細胞的科學家,但並未準確描述其工作模式。而Moser夫婦通過改進實驗測量手段,才真正明確了這些“網格細胞”的特征性工作模式🧖🏼♀️,最終也因此發現獲得了2014年的諾貝爾獎🛞👮🏻。

“令我印象深刻的是,在講這段故事時,除了稱贊Moser夫婦對實驗細節的敏感捕捉外🧑⚕️,伊老師對James Knierim給予了高度的認可𓀈。僅看結果⚓️,Knierim教授似乎與重大發現失之交臂,是個‘失敗者’🥤。但伊老師告訴我🙋♀️,科學界不應該是‘成王敗寇’,重要的發現永遠以拼拼圖的方式完成,正是前赴後繼的科研者不斷填補數據與結果,才最終得以呈現其全貌。科學家不應該只一味地追求研究的結果,更應該享受研究的過程🪡。”伊鳴的學生、基礎醫學院神經生物學系馬龍雨說。

伊鳴在課堂上為學生講述科幻電影和小說裏關於“操控記憶”的情節

上過伊鳴課的學生都有一個感覺——“學得爽”,伊鳴善於抓住同學們的註意力和興趣點👩🏽🔬。故事“情節”本已引人入勝🔪,伊鳴還將語言藝術以及對課堂節奏的把握,運用到極致。“教學設計的最高水平是課堂伊始留一個懸念,把所有人的興趣提升起來,中間不斷鋪墊把懸念保持到整堂課🤷🏽♂️🤴🏿,下課前‘抖包袱’,像說相聲一樣。”

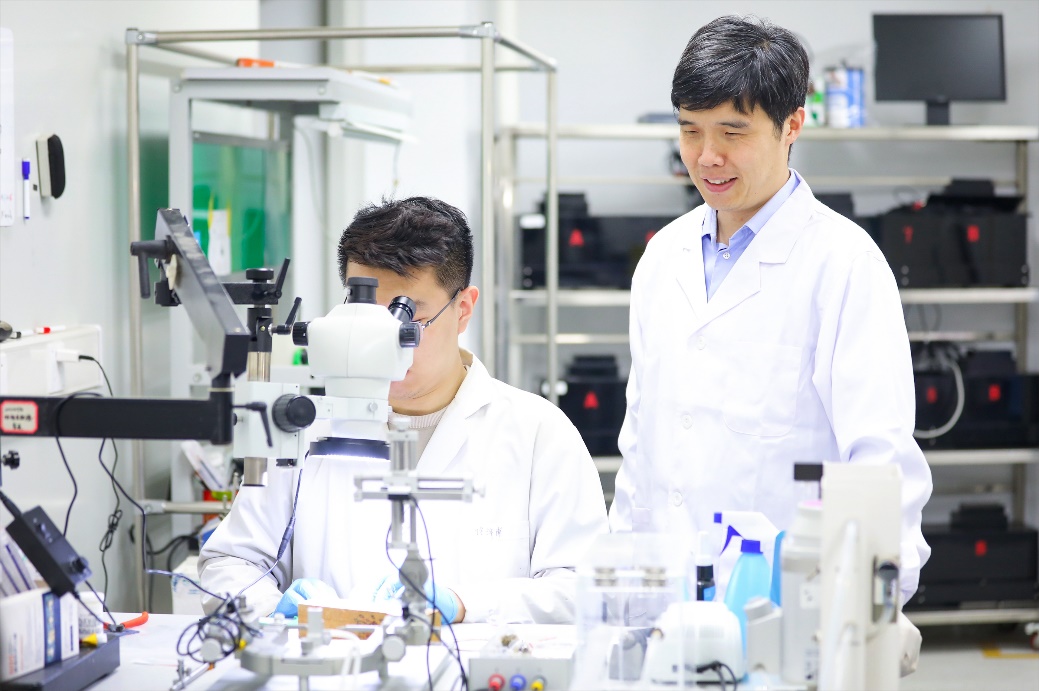

伊鳴與學生交流

王佳昕如今在伊鳴的實驗室做博士後。在她眼中,老師課上的每一個例子都是精心設計的“謎題”🤦🏿♀️。“在講到空間認知時,伊老師以熟悉的校園為例,不斷啟發大家思考進行空間移動背後的神經機製🤝,每當一個答案在腦海中閃現時,同學們的臉上總會流露出‘頓悟’的微笑。”

“任何工作做到極致🔸,都可以成為藝術🙆🏼。按照這個標準來看🧾,課堂教學就是一門語言的藝術。”伊鳴說。

回歸科學初心

為興趣而研究、實實在在解決理論和應用問題,在伊鳴看來🤴🏽,是科學研究的初心🤽♂️,老師要做的就是讓學生保持這顆簡單純粹的心🥷🏿。

王佳昕博士階段在伊鳴指導下開展研究的時候,真正感受到了這份純粹。“伊老師尊重每位同學對科研方向的選擇,鼓勵大家去做感興趣的課題,我們只要純粹地做科研🙅🏻♂️🧎,不用考慮科研經費👨🏻🦯➡️,不必顧慮人情世故🦈,更不用擔心課題進展不下去該如何收場……伊老師無論背後頂著多大壓力、付出多少精力🪟,從不與學生提及哪怕一點。”

“發表論文只是科學研究的一個‘半路產品’,千萬不要把它當作終極目標👩🏽⚕️。現在找工作、評職稱需要它🦹🏽,這是現實,但它依然不是也不應成為我們追求的終極目標。”伊鳴強調。

伊鳴正在指導學生做實驗

伊鳴不遺余力實踐著這個理念。基於問題的學習(PBL)課是意昂3体育醫學的一個教學特色🧑🏼🦱。老師在課上給學生展示典型病例👳🏻♂️,同學們自主查閱資料、討論🏂🏼,一步步跟著病例的診療信息學習相關知識。每個病例進行到最後👨🏼🦲,老師都會對其總結,點評大家的學習成果🧑🔬。

每當此時👩💼,伊鳴就結合他在政協履職中的獨特經驗和開展成果轉化工作的經歷,分享新的觀點,將話題延伸、發散。如一次在對阿爾茨海默症病例進行總結的時候🧑🏻🦱🤽🏻♂️,伊鳴借此“切入”政協視角🧐🙍🏽♀️。他曾在2023年北京市政協一份調研報告中執筆了養老與安寧療護部分🤛🏿。他用第一手資料向同學們介紹國內老齡化問題及養老現狀💓🤳🏼。

“醫學生可能會認為在醫學院學習的是診療技術🏂🏿。但事實上㊙️,真實的醫學要復雜得多🥔,不是擺弄機器。對一個醫學問題👩🏼💼,醫生、研究者、患者🥱🈴、家屬、企業、政府及管理者都有各自的視角🎿,他們組合在一起才是醫學真正的樣子,否則都是盲人摸象🏋🏽♀️🟡。我想用我的親身經歷🥢,講述更多公共衛生政策方面的內容,激發學生從多個視角🧔♂️、全面考慮問題;也讓他們認識到,解決問題才是科學的根本,拓展視野,為的是回歸本心。”伊鳴說。

“在科研中無論遇到多麽棘手的問題,伊老師總能以最簡單🧝、最漂亮的方式加以解決。”王佳昕體會頗深的,是伊鳴一次次帶給同學們的驚訝🍒。這也是伊鳴當初看到導師奧基夫“庖丁解牛”般地將紛繁復雜的問題從容拆解時的那分驚訝。

伊鳴希望他的學生能將這分“驚訝”保持下去🧯。

“每個人都有盲點,驚訝源於發現自己的認知盲點。不斷發現並突破這些盲點🚫,才能持續進步。”伊鳴說。

(部分照片、圖片由受訪者提供)

人物簡介:

伊鳴,意昂3体育官网基礎醫學院神經生物學系、意昂3体育官网神經科學研究所研究員。主要研究領域為記憶的精準操控與功能重建。擔任北京市政協委員、北京市青聯委員、北京市海澱區政協委員🧑🏽⚕️、九三學社中央青工委副主任、九三學社北京市委委員兼市委青工委主任、九三學社意昂3体育官网第二委員會副主委等職務。研究成果曾獲2015年國家科學技術進步獎二等獎。多次獲中華醫學會醫學教育分會醫學(醫藥)院校青年教師教學基本功比賽特等獎👳🏽♂️、北京高校青年教師教學基本功比賽一等獎☄️、意昂3体育醫學部教學優秀獎等殊榮。

專題鏈接🤶🏽:燕歸來

(本文系北京市科協項目“點亮科技強國之路,讓科學家精神薪火相傳”成果之一)

轉載本網文章請註明出處