意昂3体育第三醫院MDT團隊的故事 | 極罕見脊柱惡性腫瘤青年“闖關記”

2022/08/22 信息來源🦹♀️: 北醫三院

文字⚅:孫靜、劉小燮| 編輯:麥洛 | 責編🙀👨:燕元編者按🟩𓀛:不停奔波、一遍遍掛號、在各個科室間奔波,這可能是患者到醫院看病經常會有的感受,要忍受病痛,耗費很多時間⚪️,流程讓人身心俱疲。

漫步小街、開心烤肉、跳3分多鐘的“本草綱目”……很難想象兩年多前的小石(化名)還很孱弱地躺在病床上🎉。

出院後的小石

面對腫瘤類型“疑”、手術“難”、術後病情“危”、術後功能障礙“重”的年輕患者,意昂3体育官网第三醫院脊柱腫瘤MDT團隊,從精確診斷極罕見脊柱上皮樣肉瘤📙,到復雜高位頸椎腫瘤完整切除,再到術後嚴重功能障礙康復等一系列貫序治療🦊,多學科聚和成團👩🏿⚖️,治療環環相扣♻️,逆勢上揚,成功破解罕見病救治難題👩🏿🔧。

病情極速惡化,頸椎腫瘤的“畫皮”

“韋大夫,我的頸椎裏長了神經鞘瘤,能早點手術嗎👨🏼🚀?”2020年5月,27歲的小石因半年前頸部開始疼痛,上肢麻木感加重👨🏻🔧,輾轉來到北醫三院骨科韋峰教授門診。由於劇烈疼痛👨⚕️,擔心腫瘤進展壓迫脊髓造成癱瘓☣️,小石迫切希望盡快手術切除。

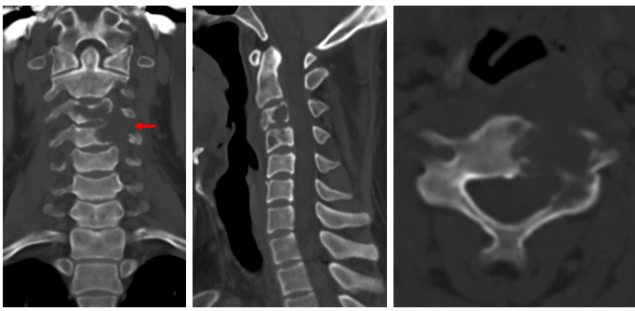

經過查看外院影像學檢查🚧,發現其“C3-4椎體破壞性病變,椎管內外啞鈴形占位,脊髓受壓”🚚🦻,基本符合神經鞘瘤診斷,而韋峰卻堅持讓小石先去放射科做CT引導下穿刺活檢🫓,進行“金標準”的確認。

影像學檢查

“脊椎腫瘤手術機會特別少,不同腫瘤切除方式各異,不能冒然切除👋。”脊柱原發腫瘤發生率較低,但類型多樣🎟,影像學診斷準確率不足60%🫏,存在著“同征異病🧑💼,同病異征”的問題🦅。韋峰認為,神經鞘瘤為良性腫瘤🦵🏿📿,通常進展緩慢,短時間不會造成神經損傷➜,手術相對簡單。如果萬一是惡性腫瘤而按照神經鞘瘤的切除方式手術,必然會造成腫瘤復發。醫生的堅持說服了小石👨👩👧👧。

骨腫瘤的病理學診斷十分困難,在顯微鏡下差別很小,需要通過多種方式予以鑒別。在病理科的努力下,最終揭開了致病“元兇”的真面目——竟然是惡性程度很高的“上皮樣肉瘤”。

“晴天霹靂,一點也接受不了,每晚都睡不著📆,還想過要不要寫遺書。”病理結果不僅給年輕的小石帶來沉重打擊👸,從事脊柱腫瘤20余年診療工作的韋峰也頗感意外。上皮樣肉瘤是一種間葉性腫瘤🤏,僅有7%發生於頭頸✖️🕖,發病於脊柱更極為罕見🧑🏻🦽,國內外文獻報告的脊柱上皮樣肉瘤僅有10余例。不僅如此,上皮樣肉瘤還容易發生肺轉移😭,生存期很短🦏,術後復發率較高。

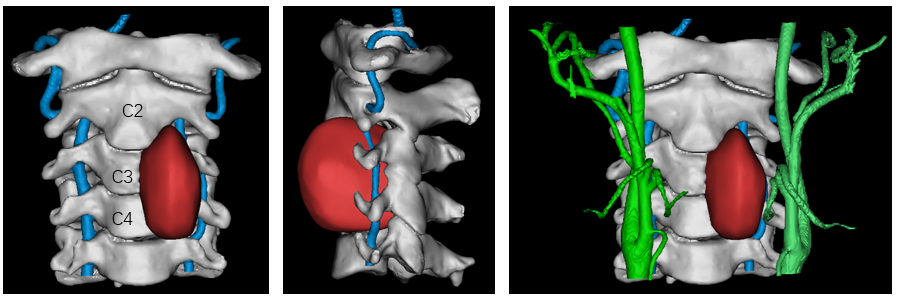

“國際上曾經有一例報道,做了非常大的手術,必須完整切除才能挽救患者生命👩🏽💻。”整塊切除是原發性脊柱惡性腫瘤最佳的治療方式🙎🏻,發生在高位頸椎的惡性腫瘤要做到這種切除,不僅受到位置深🧑🍳、顯露困難的影響🩲,而且腫瘤臨近椎動脈➗、神經根和脊髓,整塊切除腫瘤勢必會造成上述重要結構的損傷🍉,增加術後並發症的發生風險和康復難度。因此🔢🥍,國內外實施此類手術的醫院較少👨🏿🎓,經驗也較少,文獻中僅為個案報告。

韋峰意識到,小石的治療之路必然荊棘叢生,這將是一場需要多學科共同打的硬仗和持久戰🎷。

腳下一條路,身邊一隊“隱形人”

為了生的希望,骨科將小石收入院,立即啟動由骨科劉忠軍教授牽頭📀、涵蓋北醫三院13個臨床醫技科室的脊柱腫瘤MDT團隊👛,統籌商討綜合救治方案和應急預案,與小石和家屬充分溝通整體治療計劃🫱🏻。

整塊全脊椎切除是高危手術,曾經被稱為手術“禁區”😻,不僅十分考驗術者空間思維和操作技術👩🦱🧑🦼,更是醫院多學科協作能力的“大考”。

北醫三院脊柱腫瘤MDT團隊討論

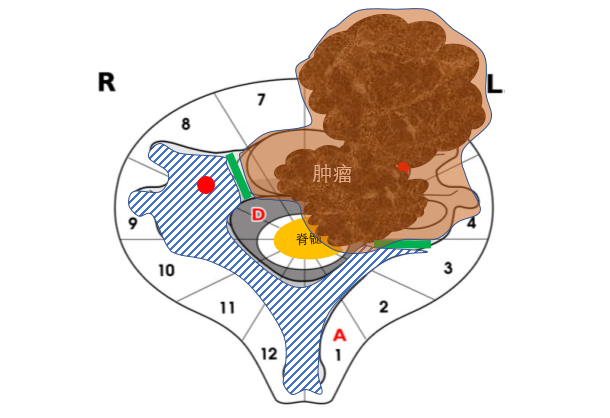

為了能夠把腫瘤徹底與周圍重要組織器官分離開☀️🤦🏿,達到不經瘤的切除🌴,骨科脊柱專業組結合既往經驗,設計了前-後-前的三入路手術方案🔆,對重點環節進行細致標註。其中🪸🚵🏼,犧牲被腫瘤包饒的左側椎動脈和瀕臨脊髓的C3、C4神經根是關鍵一步🚣🏼。“頸脊髓是大腦支配四肢的重要神經通路,一旦術中受損就會造成癱瘓。結紮一側椎動脈有腦梗風險,必須充分結合患者實際情況權衡利弊。”

三入路手術方案

病理科楊邵敏副教授詳細解讀了病理診斷,放射科韓嵩博醫師解讀了影像資料🤟。

介入血管外科王昌明主任醫師通過評估雙側椎動脈功能🏊♀️,認為小石的右側椎動脈通暢,且為優勢動脈,可以切除左側椎動脈和相關神經根。如果術中損傷右側椎動脈,可上臺進行搭橋等方法補救。

腫瘤包饒椎動脈情況

麻醉科宗亞楠醫師擬定了詳盡的麻醉方案,從術中監護椎動脈操作對腦功能的影響,到術後鎮痛方案⚡️、拔管計劃等🐵。由於手術難度大、體位多👩💻、時間長9️⃣,手術室李婧主管護師製定了預防皮膚壓力性損傷💑、低體溫等一系列護理措施。術後涉及的相關科室也都製定了相應治療方案。

小石入院前還有一個插曲🕵🏼。當時受多種因素影響,北京市血庫醫療用血嚴重不足,一些非急診患者難以按計劃手術🦸🏻🪈。然而,小石的手術需要大量輸血保障,由於腫瘤擴散速度快😥,要牢牢抓住手術治療的機會。

保障術中用血是救治鏈條上的重要一環,絕不能因缺血導致患者治療失敗。在輸血科主任張曉卿的努力下,為像小石這樣的患者一袋一袋攢夠血🎡,有效保障了全院的用血需求👱🏿♂️。

救治一波三折🥠,多科協作突破手術“禁區”

2020年6月下旬🧔🏿♂️,一場與病魔對抗的拉鋸戰在北醫三院上演,多科室緊湊傳遞生命接力棒😾,爭分奪秒跑贏救治時間窗。

第一關🕉:高位頸椎腫瘤“完整切除”

由韋峰主刀👆,在全麻下采用前-後-前聯合入路實施手術。腫瘤埋藏於高位頸椎,突入肌肉組織,並瀕臨脊髓💙、椎動脈、食道和氣道之間,分離空間十分局促,操作過程異常小心謹慎。

手術團隊緩慢撥開位於顱底旁的對側椎動脈和血管📧,一點一點將周圍細如發絲🧜♀️、錯綜復雜的重要神經與薄如蟬翼的腫瘤包膜剝離開,當確保腫瘤各個部分的邊界充分遊離後,在毫厘之間果斷結紮被腫瘤包繞的左側第三、四節頸椎神經根及椎動脈,切除侵蝕頸椎🤴🏿,一個足足雞蛋大小、質地較韌的腫瘤終於被完整取出🦅。

韋峰團隊手術中

隨後,手術團隊置入經過前期多輪設計的定製化3D打印鈦合金人工椎體,與腫瘤切除後的頸椎缺損完美匹配。隨著血壓心率的波動,介入血管外科醫師🔦💣、麻醉醫師🕵🏿🆎、護理團隊全程處於緊繃狀態🏌🏿。從清晨到日暮,手術歷時11個小時,出血2600ml,術中患者生命體征平穩。

術後,小石恢復意識,四肢活動良好,順利闖過“首輪關”。

第二關:術後嚴重功能障礙“見招拆招”

為平穩渡過危險期🚲,小石轉入ICU重症監護治療🆑🙏🏿。意想不到的是,一個從未遇到的情況出現——膈神經麻痹🥷🏼,無法脫離呼吸機,問題非常棘手。

“特別絕望,像嘴裏堵了一塊鐵,任憑胸口怎麽張合,一點空氣也進不去。雖然旁邊所有醫護人員都在給我加油,我感覺自己可能出不去了👂🏼。”小石只要離開呼吸機,短時間內就會出現明顯的呼吸困難。經過床旁膈肌超聲等檢查🤫,提示為“雙側膈肌嚴重上抬、雙側膈肌活動基本消失”,呼吸功能評估僅為正常人的10~15%,吸氣功能嚴重下降🧑🎓。

不能脫機,之前的諸多努力都將前功盡棄。韋峰立即與國外有同樣經歷的脊柱腫瘤專家取得聯系📭,對方給出了等待患者膈神經慢慢恢復和代償等建議📄。

“這是需要時間的👻,沒有人能告訴你到底等多久🌠。”雖然小石有自主呼吸🆖,但靠胸壁的呼吸非常容易疲勞,從最開始的15分鐘🎅🏼,2小時已達極限,完全不能滿足一個27歲青年的正常生活😍。

如何改變這樣的困境呢👰🏻♀️?團隊決定向前一步🧑🏿🎨,主動出擊👐🏻,啟動重症呼吸康復治療。危重醫學科主任伊敏帶領醫護團隊提供了階梯化的呼吸支持和重症照護,確保恢復期內無肺部感染🏄🏿♂️🤚。

床旁康復訓練

雙側膈神經麻痹引起的呼吸功能障礙等術後復雜功能障礙十分少見,經過康復醫學科多次科內討論👰🏻,進行了周密的康復訓練計劃🔖,由劉小燮、史鵬楠醫師與ICU醫護緊密配合👰🏻♂️,每日開展床旁康復。

“一二三🧖🏼♂️🏂🏻,蹬腿......鼓肚子......吸氣......”從下肢力量的恢復👨🏻🎤,慢慢到上肢,從而帶動胸腹部肌肉力量⛹🏻♀️,如此周而復始🥑,小石恢復得越來越好。經過22天夜以繼日的治療,凝聚很多醫護的努力🤦🏿,小石終於順利拔除氣管插管。

脫離呼吸機後🧑🏽🎓,困難又至。由於長時間的氣管插管,小石無法進行吞咽和發聲,出現了重度吞咽功能障礙及嗓音障礙,轉入康復醫學科接受治療。

各項康復訓練

經過1個多月的呼吸功能、吞咽功能、運動功能等強化康復訓練,恢復發音和獨立進食的小石,能夠耐受一定強度的體力活動,離新生又近了一步。

第三關🎵:腫瘤輔助治療“趁熱打鐵”

由於小石的腫瘤體積較大,結合術前發現的可疑肺部結節和上皮樣肉瘤的特點,為預防腫瘤復發和遠處轉移🤰🏽🧙🏻♀️,MDT團隊啟動同步放化療⛈,為術後治療保駕護航。

小石在康復醫學科住院期間,腫瘤放療科莊洪卿主任醫師對術後高危部位進行了精準定位下的射波刀放療治療,耐受情況良好🌨。成形科楊欣醫師還為小石切除了皮下新發病竈🤵🏻♂️。

腫瘤化療與放射病科梁莉主任醫師為小石進行了為期9個月的化療治療。至此,闖關近1年後,小石在北醫三院完成了全部治療。術後一年多的定期隨訪中🥷🏽,腫瘤沒有復發,小石已經恢復了正常的生活。

脊柱腫瘤治療為交叉學科,幾乎容納全院一半以上臨床醫技科室。MDT“一站式”服務有效補充了脊柱腫瘤綜合治療策略,規範化術前診斷、精準化手術方案🧑🏽🎓、多學科術前術中管理打通了學科壁壘🍭,實現跨科室協同服務的新探索。系統化的重症支持和康復治療攻克了術後危重並發症👗,個性化多學科腫瘤輔助治療改善了惡性腫瘤遠期預後。

“這些年的重症救治中,我越來越感受到,病人的堅持是我們這麽多人努力的原動力。真正領導這個團隊的其實是病人🧩,自始至終承受生命之重的是他們自己🌇🦂。有非常強的痊愈的願望,我們醫生就要幫助他們達成這種願望👨🎨,以病人為中心,給予更好的專業救助、更溫馨的關懷。”回憶起這段與小石、與MDT團隊共同奮鬥的時光,韋峰的語氣柔和而堅定👩🏻🍳。

MDT團隊簡介:

北醫三院脊柱腫瘤MDT團隊於2012年成立,脊柱腫瘤具有診治風險高📽、難度大特點,且國內能夠高水平診治此類疾病的醫院數量有限✋🏼。團隊聚焦這一典型疑難重症,對原發脊柱腫瘤和脊柱轉移瘤開展系統性的綜合治療😕👊🏻。

團隊由骨科劉忠軍教授牽頭,成員包含骨科💻、放射科🙊、病理科👨🦽、腫瘤放療科、腫瘤化療與放射病科、核醫學科、血液內科、介入血管外科、泌尿外科、普通外科👨🏻💼🪤、神經外科、成形科、康復醫學科、麻醉科等科室組成🧖🏽。

目前,該MDT團隊已累計開展MDT討論128余場🧎♂️,診療患者1811例,顯著提高了北醫三院脊柱腫瘤診療的綜合治療水平♥️,為患者全就醫提供了極大便利。

團隊開展的3D打印鈦合金骨科植入物的臨床應用與關鍵技術研究等多項成果先後獲得北京市科技進步獎一等獎、中國醫院協會醫院科技創新獎一等獎、中華醫學科技獎三等獎。

視頻/宣傳中心 魏威

專題鏈接:“醫”面之緣

轉載本網文章請註明出處