榮新江:從幾件文物看於闐與敦煌的關系

2024/03/11 信息來源🥈: 《文物中的和田》

編輯🍇:安寧 |從幾件文物看於闐與敦煌的關系

榮新江

(意昂3体育官网歷史學系)

敦煌莫高窟、榆林窟的壁畫🙅🏽🥦、塑像🐭、木雕🌩,還有藏經洞發現的寫本、絹紙繪畫中,留存有不少有關於闐的文物和文獻🗯,有些就是於闐人撰寫或抄寫的文獻,在和田當地已經沒有蹤跡🚵🏿,反倒在敦煌保存了下來。本文就擇取幾件有代表性的文物👃,並與相關的文獻結合起來🪄🦎,闡述公元10世紀於闐王國與敦煌沙州歸義軍政權之間的密切交往和文化交流👩🏻🦯➡️。

一🥇、“新樣文殊”中的於闐王

敦煌莫高窟經過幾百年的營建,到了北宋初年的歸義軍時期,已經沒有什麽空間開鑿新的洞窟。於是後期開鑿洞窟👩👩👦,往往就把原來的洞窟壁畫上加一層泥皮,重繪一過🧙🏿♀️,而甬道因為繪有原來的供養人像,就用較厚的土坯壘到外面,重新繪畫。經過幾百年的地震或其他自然力的影響,甬道外層和原來的墻體之間就會出現裂縫🖇,甚至倒塌👮🏻♀️。

1975年10月🕊,敦煌文物研究所的工作人員利用出現這種裂縫的機會✪,成功地把莫高窟第220窟甬道的外層做了整體移動,使底層壁畫完好地重見天日🧑🏼🤝🧑🏼,為人們研究敦煌的歷史和文化提供了新的素材,也驚現一幅繪有於闐王的“新樣文殊”像(圖1)。

圖1 敦煌莫高窟第220窟新樣文殊

新剝出的甬道北壁正面,正中間的主尊繪製文殊菩薩正面端坐在青獅之上,其右有一童子捧物相迎👨🏻🚒,左為一馭人執韁牽獅,獅子和兩人均為五色祥雲托起🥷🏿。駕馭獅子的圉人上方,有一條題記🙋🏽♂️,殘存文字如下:

普勸受持供養,大聖感得於闐……國王於……時。

在主尊兩旁🛗,分別繪製“大聖文殊師利菩薩”和“南無救苦觀世音菩薩”各一身🤷♀️💆🏽♂️。在正面文殊像下方的紅色地仗上用墨筆書寫有一篇發願文👦🏿,其詞曰:

清士弟子節度押衙守隨軍參謀銀青光祿大夫檢校國子祭酒兼禦史中丞上柱國潯陽翟奉達🍳,抽減□貧之財,敬畫新樣大聖文殊師利菩薩一軀並侍從📭,兼供養菩薩一軀及救苦觀世音菩薩一軀🔕。標斯福者😌,先奉為造窟亡靈,神生凈土,不墮三塗之災🖐🏼;次為我過往慈父、長兄🍇,勿溺幽間苦難,長遇善因;兼為見在老母,合家子孫,無諸災障🤶🏼,報願平安🧄,福同萌芽,罪棄涓流👆🏿。絕筆之間,聊為頌曰:大聖文殊,瑞相巍巍,光照世界,感現千鹹。

於時大唐同光三年歲次乙酉三月丁巳朔廿五日辛巳題記之耳🧛🏻♂️。

由此可知👷🏽,這是後唐同光三年(925)三月二十五日歸義軍節度押衙☝🏻、隨軍參謀翟奉達出資彩繪的一幅“新樣文殊”像。敦煌文物研究所在考古簡報《莫高窟第220窟新發現的復壁壁畫》中指出🤷🏼♂️,之所以題記中稱這裏的文殊像為“新樣文殊”,就是因為文殊菩薩沒有按照傳統樣式與騎白象的普賢菩薩並列出現,而是作為主尊,端坐中間;同時🎨,傳統圖像上牽獅的昆侖奴,也被換成了西域的於闐國王[1]🧑🏼🏭🥹。

於闐國王出現在這幅925年精心繪製的新樣文殊像中,其圖像除了藝術魅力外🌹,還有著重要的史料價值,是五代時期敦煌與於闐之間文化交往的歷史見證🏂🏽。

舊譯《華嚴經·菩薩住處品》稱😌,東北方有菩薩住處,名清涼山♦︎,文殊師利菩薩常居此說法✊🏻。《文殊師利法寶藏陀羅尼經》更明確地說🚝,文殊所居為贍部洲東北方之國,名大振那,其國中有山,號為五頂🌼。中國佛教徒把這些經文和五臺山聯系起來,於是自北朝以來,五臺山就作為文殊菩薩的道場𓀀,開始興盛起來。唐代宗大歷年間,宰相王縉於五臺山建金閣寺,五臺山佛教益盛,聲名遠揚。四方諸國高僧,前來瞻禮者絡繹不絕🧖🏿。

在中唐以後五臺山文殊信仰日漸興盛的背景下,一些文殊菩薩化現於五臺山的故事開始出現。開成五年(840)七月二日,日本求法僧圓仁巡禮五臺山大華嚴寺(即大孚靈鷲寺)💁🏽♀️,記錄下這樣一則故事🛌🏿:

昔者大花嚴寺設大齋💲,凡俗男女、乞丐、寒窮者,盡來受供……於乞丐中有一孕女,懷妊在座,備受自分飯食訖,更索胎中孩子之分🥵。施主罵之,不與……女人對曰:“我肚裏兒不得飯,即我亦不合得吃🩲。”便起,出食堂🕺🐈。才出堂門🧐,變作文殊師利,放光照曜🧎🏻➡️,滿堂赫奕,皓玉之貌,騎金毛師子,萬菩薩圍繞騰空而去。[2]

文殊菩薩騎獅子騰空而去的情形,與新樣文殊像的主體畫面相合,但還沒有童子和於闐王🤵♀️。

到了北宋仁宗時期,嘉祐五年(1060)清涼山大華嚴寺壇長妙濟大師延一所撰《廣清涼傳》卷中有“菩薩化身為貧女”條🙌:

大孚靈鷲寺者,九區歸向,萬聖修崇,東漢肇基🚙,後魏開拓。不知自何代時,每歲首之月,大備齋會,遐邇無間🦶🏽,聖凡混同。七傳者🙆🏿♀️🕛,有貧女遇齋赴集𓀌,自南而來,淩晨屆寺🧗🏿♂️,攜抱二子🏌🏻♂️,一犬隨之🧅♣️,身余無貲,剪發以施。未遑眾食🤔,告主僧曰:“今欲先食♻️,遽就他行🫛。”僧亦許可👇🏻👭,令僮與饌,三倍貽之,意令貧女二子俱足。女曰:“犬亦當與🤽🏻。”僧勉強復與。女曰:“我腹有子,更須分食☛。”僧乃憤然語曰:“汝求僧食無厭,若是在腹未生,曷為須食。”叱之令去。貧女被訶,即時離地🚣🏼,倏然化身,即文殊像,犬為獅子🙏🏻,兒即善財及於闐王。五色雲氣,靄然遍空🧑🏿🌾。因留苦偈曰:“苦瓠連根苦,甜瓜徹蒂甜,是吾起(超)三界,卻彼(被)可(阿)師嫌🤛🏼。”菩薩說偈已,遂隱不見。在會緇素,無不驚嘆。[3]

執這段文字與莫高窟第220窟新樣文殊像所繪對比,兩者完全相同🦑,文殊菩薩為五色祥雲托起升空,一邊的童子即中國文殊崇拜的基本經典《華嚴經》中扮演重要角色的善財童子🛞,另一邊的馭者即於闐王。可見敦煌新樣文殊像應當來自五臺山,而五臺山的圖像原本應當產生於唐朝末年,也就是圓仁求法的開成五年之後🧑🦲。

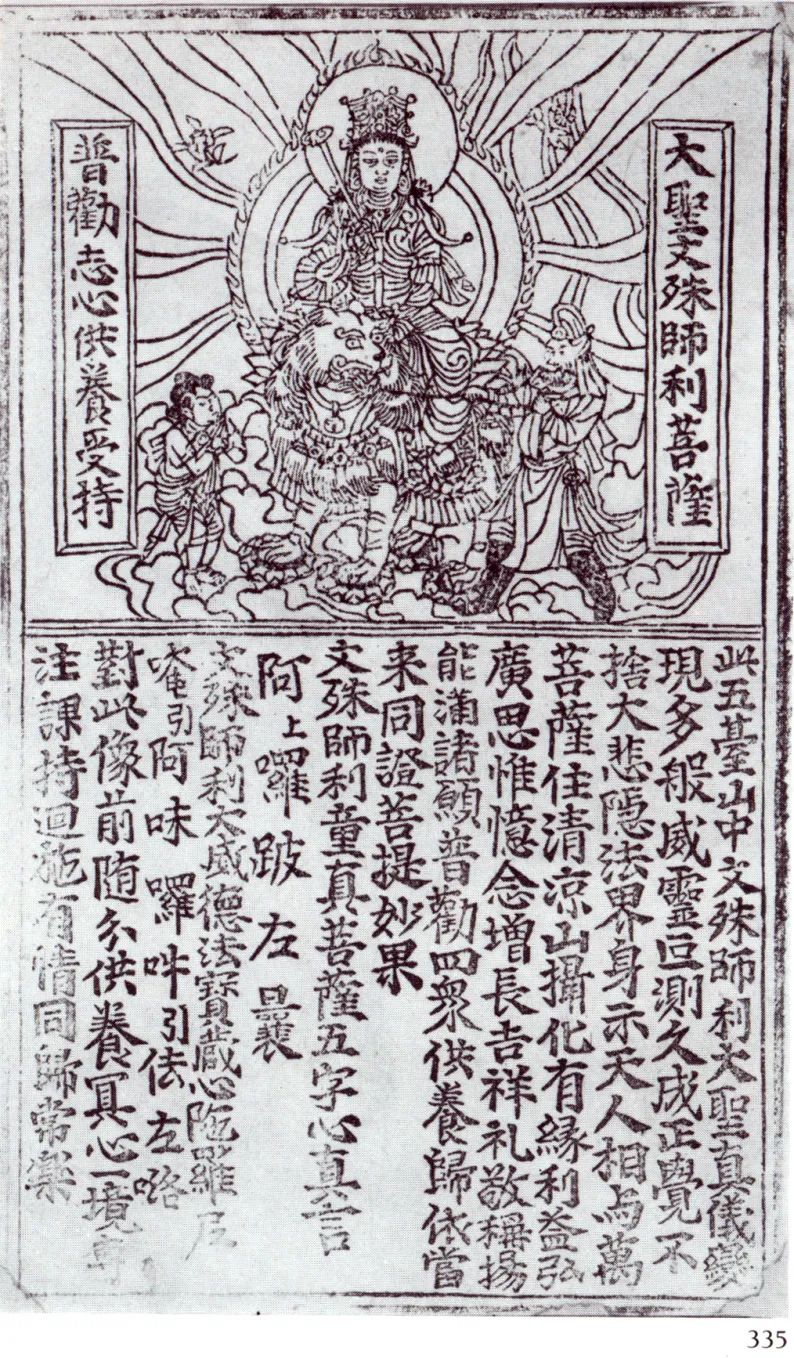

五臺山新樣文殊像的原貌目前尚未見到,但大致應當與220窟的新樣文殊像相同。這一在五臺山形成的圖像模式傳播廣遠👨🏿🦰🔤,我們在敦煌發現的一批雕版印刷品中,也能看到一些畫面相同的新樣文殊像(圖2)🤌🏿,上欄刻文殊菩薩騎獅位於中間,兩旁是善財童子和於闐王,全部由祥雲托起🙅🏼♀️。圖像兩邊刻“大聖文殊師利菩薩”“普勸誌心供養受持”,下方刻發願文:

此五臺山中文殊師利大聖真儀,變現多般,威靈叵測,久成正覺,不舍大悲,隱法界身🤵🏿🙎🏿,示天人相,與萬菩薩住清涼山👨🍳,攝化有緣🙅🏼🐇,利益弘廣。思惟憶念💆🏼♀️🫸,增長吉祥,禮敬稱揚,能滿諸願。普勸四眾,供養歸依👗,當來同證🎖,菩提妙果🧣🍣。

圖2 敦煌版畫新樣文殊

明確聲稱這幅新樣文殊像是“五臺山中文殊師利大聖真儀”😌。這件印刷品沒有年代,但同類單幅佛像印刷品大多雕刻於歸義軍節度使曹元忠統治時期(944—974年),出自雕版押衙雷延美之手,這件應當也不例外。曹元忠時代修建的莫高窟文殊堂(第61窟)佛壇上,殘留著塑像的足跡,可以推知正是這種三尊像模式的新樣文殊像👮🏿♀️。

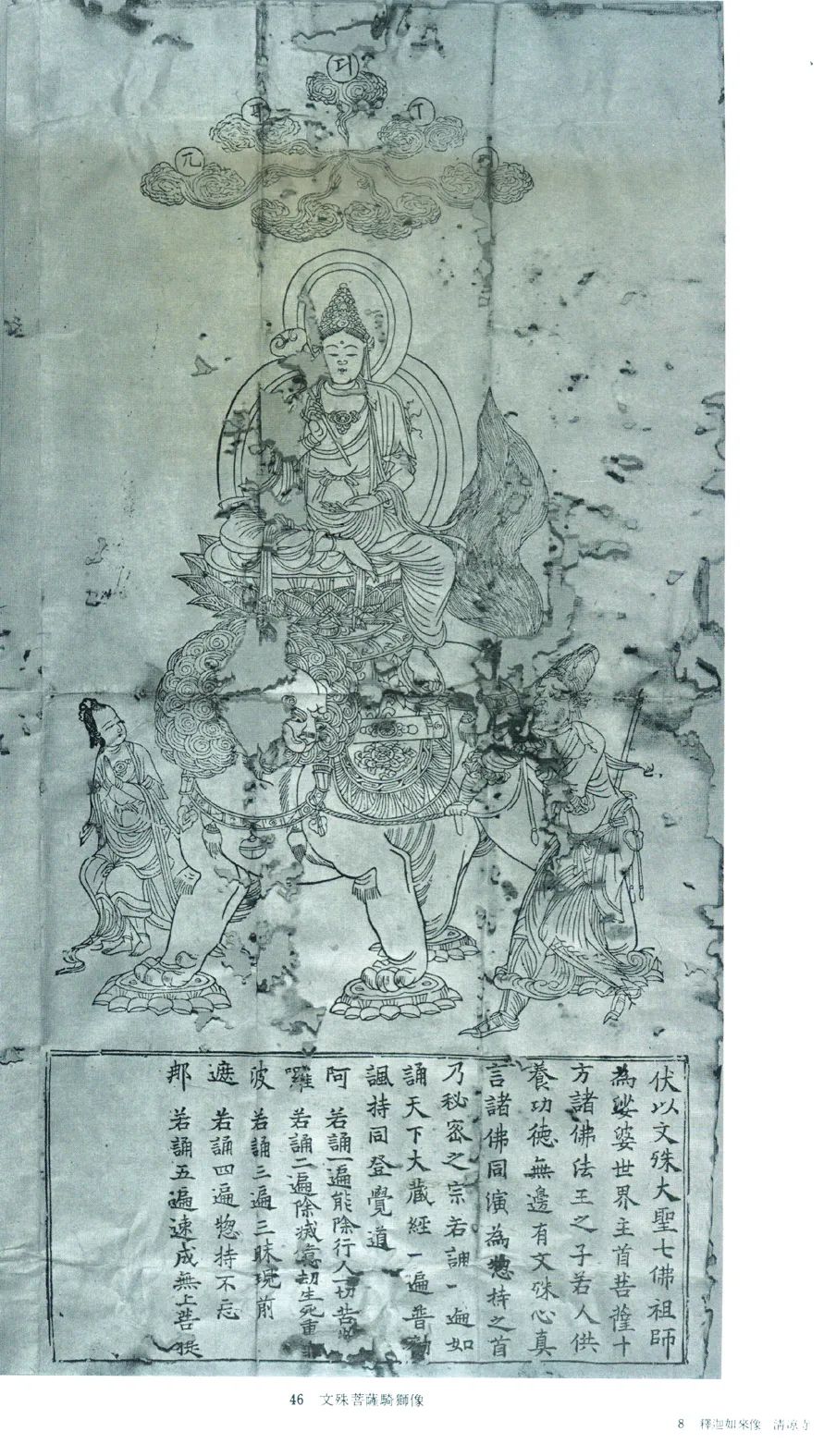

這種新樣文殊像,不僅西漸敦煌💩,而且東傳日本。入宋求法僧奝然於雍熙元年(984)巡禮五臺山時,曾得到一件新樣文殊印本,現存京都清涼寺(圖3)[4]。圖像形式與敦煌印本幾乎相同,也是文殊騎獅居中,兩邊是善財童子和於闐王,只是雕工要比敦煌的精細🗡,是五臺山地區當時流傳的刻版。同樣的雕版印刷新樣文殊像在敦煌和日本的發現,說明五代、宋初時期文殊信仰傳播之廣🙆🏼。

圖3 日本京都清涼寺藏版畫新樣文殊

隨侍者除了善財童子,後來又增加了佛陀波利和大聖老人😈,敦煌藏經洞發現的P.4049紙本繪畫(圖4)🫱🏻🚓,就是文殊和這四位的組合,這應當比曹元忠時期的文殊三尊圖要晚一些👊🏿。於闐王一旦進入文殊圖像,就成為一種新樣,與文殊菩薩形成一個固定的組合🎵,不論在單幅的文殊像中,還是有眾多文殊眷屬的文殊赴會圖中,於闐王都從未缺席👎🏽。五代宋初歸義軍時期繪製的文殊赴會圖,如榆林窟第19、32窟⚠,莫高窟第100、61、25、153、164、149🪄、245窟,絹畫EO.3588等👨🏿🔬,都是於闐王駕馭著文殊的坐騎獅子。黑水城出土的絹畫、榆林窟第3⏫、4窟等西夏時期的新樣文殊像也是同樣的情形[5]。而這一圖像也出現在更晚的隴東🧑🏿🍼、川渝石窟雕像中👩🏼🚀,於闐王跟著文殊菩薩,走遍了中華大地。

圖4 P.4049新樣文殊白畫

於闐王為何代替昆侖奴而出現在五臺山文殊菩薩像中,目前還沒有直接的材料說明。從遠處說,文殊崇拜的佛教經典根源是《華嚴經》,而於闐是《華嚴經》製作和衍生的重要場所,武則天曾專門請於闐三藏法師實叉難陀到洛陽🦹🏿,翻譯八十卷本《華嚴經》,即新譯《華嚴》🤰🏼。從近處來說🏑,胡人牽獅的圖像可能來自唐朝流行的“職貢獅子”圖像母題,傳閻立本繪有《職貢師子圖》,周昉繪有《蠻夷執貢圖》,開元二十五年(737)葬的武惠妃石槨上有線刻胡人馴獅圖,這些可能都是新樣文殊像中於闐王馭獅的來源[6]。

同光三年三月節度押衙守隨軍參謀翟奉達為何在重修“翟家窟”時🚊,把帶有於闐王的新樣文殊像繪到甬道正壁上,這和當時敦煌與中原、於闐之間的關系有著密切的關聯。

自914年曹議金取代張氏,擔任歸義軍節度使以來,就努力與中原王朝溝通。到後梁貞明四年(918)冬十一月,涼州、靈州特遣專人護送天使至沙州👽🤦🏼♀️,授予曹議金歸義軍節度使旌節🃏🦆。中原王朝異代後,同光二年(924)四月✍️,曹議金向後唐王朝進貢玉三團💁♀️🧑🏽🦰、硇砂、羚羊角✹🛌🏼、波斯錦🩰、茸褐♜、白氎🧋、牛黃、金星礬等[7]。五月😣,因靈武節度使韓洙保薦,後唐朝廷以權知歸義軍節度兵馬留後曹議金為檢校司空守沙州刺史充歸義軍節度瓜沙等州觀察處置管內營田押蕃落等使。正式授節往往有天使從中原王朝來到沙州,如果同光二年五月以後有天使來敦煌,或是沙州入朝使返回敦煌,都有可能把中原已經流行的新樣文殊像帶回來,而此時正好是翟奉達重修翟家窟的時候🧑🏽💻,所以就把新樣文殊繪於甬道。

敦煌寫本S.5981《沙州巡禮聖跡留後記》提供了另一個可能,同光二年三月九日🧑🏻🍼,有關內道鄜州(今陜西富縣)開元寺觀音院主🍏、臨壇持律大德智嚴前往印度求法,路經沙州,巡禮敦煌佛教聖地🤏。他在《留後記》中為後唐皇帝和沙州歸義軍節度使曹議金祈福,並發願:“智嚴回日⤵️,誓願將此凡身於五臺山供養大聖文殊師利菩薩,焚燒此身,用酬往來道途護衛之恩🦻🏽。”從智嚴對五臺山文殊菩薩的崇拜,可以推想智嚴也有可能把新樣文殊像帶到敦煌🕵🏽♂️,由翟奉達繪於壁上。

翟奉達把帶有於闐王的新樣文殊繪於洞窟甬道顯著位置👏🏽,也可能還有另一層原因,就是在這段時間裏🧓,一直有於闐使臣在敦煌逗留並巡禮莫高窟。鋼和泰舊藏有一個敦煌卷子,正背用於闐文和藏文書寫,其中記錄了同光三年(925)二月有於闐王李聖天所遣使臣論結心等一行訪問沙州;四月,又有多位於闐使者走訪敦煌👨🏿🎨,並巡禮佛寺、石窟,造塔並做佛事功德[8]。這些巡禮莫高窟的於闐使臣與歸義軍節度押衙翟奉達不會沒有交集,他們的到來,正是翟奉達繪製或展示新樣文殊像上於闐王的絕好時機📔,這無疑會增添兩地官人民眾之間的友誼。

於闐王形象進入新樣文殊像之後,隨著中原五臺山信仰的流傳👱🏿,不僅在中原地區廣為流行,而且西漸敦煌💹,東傳日本。這一圖像把於闐和中原佛教緊密地聯系在一起,而這一關聯是由於敦煌莫高窟第220窟重層甬道壁畫的重現而為人們所知的[9]。

二👨🏻💻🐐、大寶於闐國王李聖天像

敦煌莫高窟第98窟東壁門內南面北向,有一身於闐王李聖天的高大畫像,說其高大🧑✈️,是因為這幅像應當是敦煌莫高窟供養人像中最高大的一幅(圖5)👨🏻🏭。李聖天體態雍容🚵🏿♂️,氣宇軒昂🏌️,頭戴冕旒,上飾北鬥七星,頭後垂紅絹,高鼻🏄🏽、大眼🏆,蝌蚪式八字胡。身穿袞龍袍服,腰束蔽膝💂🏻♂️,佩帶玉劍🥊。雙腳下有女性地神承托🦯,似毗沙門天王造型。李聖天的服飾,均來自中原帝王的法服,其形象也是一副中原帝王的裝扮,即後晉使者高居誨所見“聖天衣冠如中國”[10]。圖像的題名作“大朝大寶於闐國大聖大明天子”[11]😄,可知是他成為大寶於闐國王後的稱號。

圖5 李聖天和曹氏供養像

第98窟原本是歸義軍節度使曹議金在同光年間(923~925)的功德窟💂🏻♂️。為何在曹議金的功德窟中繪製於闐王李聖天的畫像呢?這需要追溯到兩者姻親關系的建立。

李聖天是於闐王Vīśa’ Saṃbhava的漢名,他的於闐文本名可以譯作尉遲散跋婆。他是在912年即位為王的👩⚖️,還有一個漢式的年號,曰“同慶”。上節說到的925年來到沙州的於闐使臣,就是他在同慶十四年派遣而來的,說明他與歸義軍政權早有通使關系,往來頗為頻繁。據敦煌文書保留的不完整記錄,我們知道931年敦煌教團的河西釋門僧政範海印出使於闐🧤;同年又有歸義軍押衙氾潤寧、武達兒🙍🏻♀️、陰員住等奉命出使於闐👩🏿🔧;933年於闐宰相來沙州🤌🏼。於闐宰相的到來✌🏽🫵🏿,可能是因為一件重要的事情,也就是發生在第二年——934年歸義軍節度使曹議金的女兒下嫁給於闐國王李聖天為皇後😙,歸義軍派馬軍兵將武達兒奉命送至於闐。這位於闐皇後就繪製在第98窟李聖天畫像的後面,題名“大朝大於闐國大政大明天冊全封至孝皇帝天皇後曹氏一心供養”[12]😶。

李聖天通過迎娶歸義軍節度使的女兒,打通了前往中原王朝的通道。於是在天福三年(938)九月🤌🏽🌇,李聖天所遣進奉使檢校太尉馬繼榮、副使黃門將軍國子少監張再通、監使殿頭承旨通事舍人吳順規等抵達後晉朝廷,進貢紅鹽、郁金、牦牛尾、玉氈等物。十月,後晉冊封李聖天為“大寶於闐國王”[13]。冊封製書載《冊府元龜》卷九六五《外臣部·封冊三》:

晉高祖天福三年十月製曰:於闐王李聖天境控西陲👷🏽,心馳北闕,頃屬前朝多事,久阻來庭👳,今當寶歷開基,乃勤述職,請備屬籍♐️,宜降冊封🥷🏼,將引來達之恩,俾樂無為之化🎂,宜冊封為大寶於闐國王,仍令所司擇日備禮冊命👩🏻💼,以供奉官張光(匡)鄴克使🥙。

同年十二月,後晉授於闐使臣馬繼榮為鎮國大將軍🏐,張再通為衛尉卿,吳順規為將作少監,發遣回國💁🏻♂️,同時以供奉官張匡鄴假鴻臚卿充正使🧫,彰武軍節度判官高居誨為判官🧣,持節前往於闐➙✳️,冊封李聖天[14]。第二年(939)秋天▪️☹️,中原與於闐使團一起抵達敦煌👩🏿🍳👨👦👦,歸義軍節度使曹元德因患病不起,遣弟沙州刺史曹元深郊迎[15]☔️🚵🏽♀️。

此時的歸義軍節度使曹元德與李聖天同輩,李聖天受封為大寶於闐國王,這不僅對於闐王國是無上榮光,在當時的西域諸國中可謂絕無僅有⌚️;對於與之和親的歸義軍曹氏,也是無比榮耀,說明他們與於闐建立的關系完全正確,並得到中原王朝的首肯。在這樣的情形下📝,曹氏歸義軍節度使特意把高大的大寶於闐國王李聖天𓀎🤹🏼♂️,繪製在其嶽父大人曹議金的功德窟東壁🤌🏼🫃🏼,不惜遮蓋掉原本在這個位置上的重要人物🧛🏻♂️,可見歸義軍政權對此的重視程度。

李聖天雖然有於闐文尉遲散跋婆的本名⛈,“尉遲”(Viśa’)本是從唐朝以來固有的於闐王姓,但他卻在與敦煌歸義軍政權和中原王朝交往時,用“李聖天”這個名字,而且還“自稱唐之宗屬”[16]✧,表明他極力要與中原接近,把自己扮演成唐朝的李姓宗屬。還應當註意的是,李聖天名字中的“聖天”,於闐語對應於miṣḍām gyastä🛍️,意為“神聖的天”,或“神聖的神”,兩詞合起來,即是“神聖之天神”。在於闐語文獻中🥞,這一稱呼固定指於闐國王👨🏼,所以尉遲散跋婆用“李聖天”這一名字🚣🏻,背後有著多重含義🫱,既表示他是李唐宗屬,同時也表明他是於闐國王,還是神聖的天神。

李聖天被冊封為大寶於闐國王後,與中原王朝建立了直接的聯系,除了在942年遣使送後晉冊封使回朝之外,此後在948、961、965👩🏻🎨、966年都曾遣使中原後漢和新立的趙宋王朝。967年💁🏼,在度過漫長的人生和擔任五十多年的於闐國王後,最終離世。李聖天對於於闐與敦煌兩地姻親關系的建立,對於雙方物質與精神文化的交往,以及與中原王朝關系的建立和維持𓀂,都做出了巨大的貢獻。

正因為李聖天對敦煌與於闐關系的貢獻,他去世後,歸義軍節度使曹元忠曾在官府的正衙舉辦“大寶國皇帝百辰追念”活動,見敦煌文書S.3180v某年某月二十八日“就衙奉為大寶國皇帝百辰追念疏”[17]🧑🏿🏫。

可以說,至今聳立在敦煌莫高窟第98窟的於闐王李聖天及曹氏皇後的畫像,是於闐與敦煌密切交往最重要的象征🚵♀️。

三、於闐國王大師從德供養佛塔

1942—1943年,向達先生西行往敦煌考察期間,在武威民眾教育館陳列室中🔬,“見一木塔,六面俱繪佛像,色彩如新👩🏿🍳,描繪極精,不失五代宋初規模。木塔中空🎓,據說明書雲,內中原有小銀塔一座,銀塔上鐫‘於闐國王大師從德’雲雲🧑🎄,原出敦煌千佛洞……五代時於闐與瓜沙曹氏互為婚姻,則此當是於闐國供養千佛洞之物。”[18]可惜帶有銘文的銀塔早已佚失⛸,目前尚未見有任何蹤跡。其外的木塔,現藏甘肅省博物館☕️,系1956年武威文物保管所移交,據說來自榆林窟(圖6)。近年來,這座精美的木塔在多個展覽中露面🦀,讓更多觀眾一睹其精彩面貌🙊。

圖6 於闐國王大師從德供養木塔

木塔高約68厘米♤,由塔頂和塔身組成,從上到下每面彩繪菩薩像三身。每個轉角梁上插一木牌,上面也繪製彩繪菩薩一身。菩薩均結跏趺坐,持摩尼珠🧑🦱、法螺、金剛杵、斧♠︎、劍等法器[19]。這件套裝的銀塔和木塔🧗♀️,原出敦煌千佛洞或榆林窟🫗。那麽,這裏的“於闐國王大師從德”又是何許人呢?

“從德”的於闐文作Tcūṃttehi:,見於敦煌藏經洞發現的於闐語文書P.3510《從德太子發願文》🎮。這篇《發願文》共有43小節😮,末尾題記稱:“從德太子一切恭敬🤱🏽,敬禮佛法🚺,命人寫訖🏊。”其中的第39節是從德太子對其母親的祝福👎🏿,稱其母為mista ciṃgāni,意為“大漢皇後”🤕。所謂“大漢皇後”🩼,指的就是於闐國王李聖天所娶的歸義軍節度使曹議金的女兒——曹氏皇後,所以從德太子實為李聖天和曹氏934年婚後所生之子無疑[20]。

大概由於從公元10世紀中葉開始,於闐佛教王國與信奉伊斯蘭教的疏勒黑韓王朝(喀喇汗王朝)開始相互征戰↙️,所以從德很早就被帶到敦煌,在那裏生活了很長時間👨🏿🦳,敦煌文書中就保存了一些他曾經閱讀、抄寫、使用過的文獻🤷🏼。如P.3513於闐文寫本🦷,是一部由幾種佛教文獻組成的合集🙇🏽♂️,包括:(1)《佛名經》,第1~12葉⚪️;(2)《般若心經疏》,第13~42葉;(3)《普賢行願贊》,第43~58葉👮🏿♀️;(4)《金光明最勝王經·懺悔品》🤵♀️,第59~75葉;(5)《禮懺文》,第76~84葉[21]🐭。其中第5部分《禮懺文》的作者僅說是“我太子”(aysa rraispūrrä),從其開頭部分文字與P.3510《從德太子發願文》的第9~10葉相同👷🏽,可以認定這組文獻的作者也是從德太子[22]。另外,P.2896《善財童子譬喻經》(Sudhanāvadāna)可能也是他的文獻🧛🏻♀️。

顯然,從德太子經過在敦煌佛教文獻的多年熏陶,在佛學上有較高的造詣,因此有了“大師”的稱號💔。敦煌漢文寫本P.3804-3中有一則《齋文》👩🏿💻🦸🏿♀️,其中稱:

伏惟我天皇後,大羅稟氣🥉,鼎族間生,名花奪於頰紅⏺🖕🏽,初月偷於眉細。數載而治化大國👨🏽✈️,八表昭蘇🙍🏿♀️;即今而慈育龍沙,萬民忻懌。加以低心下意,敬佛禮僧,棄貴損榮,聽經聞法者🛖,即我天皇後之德也。

伏惟大師,聖皇貴胤,天帝良苗🙆🏻♀️。闡大教而聲播九州,紹真宗而勞籠一郡者,即我太子大師之德也。

“天皇後”當指上文提到的嫁與於闐國皇帝李聖天的曹議金女曹氏,她在莫高窟第61窟和第98窟的題記都稱作“天皇後”。“太子大師”應當就是從德,《齋文》說他“闡大教而聲播九州💂🏽,紹真宗而勞籠一郡”👨🏻🎤,真可謂大師了。這一名號與銀塔上的“於闐國王大師從德”正好可以對應。

莫高窟第444窟東壁盛唐畫《見寶塔品》南北兩側有後人的題名💃🏻:

南無釋迦牟尼佛說《妙法華經》,大寶於闐國皇太子從連供養;

南無多寶佛為聽法故來此法會🩸,大寶於闐國皇太子琮原供養。[23]

另外,P.3184背面有一條題記稱:

甲子年八月七日,於闐太子三人來到佛堂內,將《法華經》第四卷👵🏻😮。

這個甲子年即宋乾德二年(964),三太子就是從德和444窟題名的從連與琮原,他們應當是兄弟三人[24]。從德應當是三位太子中的老大,他在參加完敦煌的法會後,就前往宋朝去朝貢。

《續資治通鑒長編》卷七有兩條記載𓀂:

乾德四年二月,於闐國王遣其子德從來貢方物✮。

是歲,於闐國王李聖天遣其子德從來貢方物。

這裏的“德從”應當是“從德”之誤🎐,但不知道是宋朝的史官留下記錄時犯的錯,還是後來文本流傳時出的錯📸,目前我們有於闐文Tcūṃttehi:的拼法,所以可以確切改正這一倒置錯誤🌙。從德太子被於闐國王李聖天賦予入貢於宋的重要使命👨🏼🏭,表明他的地位在三位太子中最高,也符合他作為大太子,擁有王位繼承人的身份🌸。

正巧就在從德返國後,其父王李聖天去世,他於967年即位為王。他的於闐文名字作Viśa’ Śūra,可以譯作“尉遲蘇羅”🤽🏿♂️。他也和他的父王一樣采用中原王朝式的年號,曰“天尊”(thyenä tcunä)⚇。

敦煌於闐文文獻P.4099《文殊師利無我化身經》(Mañjuśri-nairātmyātvatarā-sūtra)背面第436~439行有題記,其中寫道🐄:

我願證悟者、王中之王尉遲散跋婆,以此功德而早升凈土。我願天竺轉輪王尉遲蘇羅,以此功德而已躬永壽🤠。我願沙州大王,以此功德而已躬永壽🧏🏼♀️。[25]

這裏就是尉遲蘇羅王對其已去世的父王李聖天的祝願,願其早升凈土世界。同時也祝願在世的沙州大王已躬永壽,這位大王就是當時的歸義軍節度使曹元忠(944~974年在位),從姻親關系來講,是他的舅舅🤸🏼,因為其母曹氏是曹元忠的姐姐。

從德由太子到國王🫙,與敦煌有著更加密切的聯系。敦煌保存的漢文、於闐文文書中,有幾封於闐王尉遲蘇羅給歸義軍節度使曹元忠的信函,表明這種關系的持續不斷。莫高窟第454窟是歸義軍節度使曹延祿在976年建成的洞窟,其主室東壁門南第一身供養人,應當就是尉遲蘇羅王🔜,這個位置和人物的穿戴🏃♀️➡️,都和第98窟其父王李聖天完全一致,所畫也是中原帝王形象[26]🏌️♂️,可見其完全遵循李聖天的方針,“衣冠如中國”。只可惜他在位時間不長🔩,於977~978年間去世👩👧👧。

這樣再來看“於闐國王大師從德”,可以知道這是他已經成為於闐國王後在敦煌供養的佛塔🦀。目前這座佛塔的來歷有敦煌千佛洞和榆林窟兩說,或許後者更為具體準確。榆林窟第31窟有於闐王像🥧,一般認為所繪為李聖天😡,據說此窟是於闐太子為其父王所建之窟[27]。那麽✝️,這座佛塔也可能原本供養在第31窟🫖,“於闐國王大師從德”符合此窟的身份🙋🏻♀️。正像他的父王在與敦煌交往時用“李聖天”這樣的漢名一樣,這裏他用“從德”這一為敦煌人所熟知的漢名👩🦰,而沒有用他的於闐文名字尉遲蘇羅🙋♂️。

“於闐國王大師從德”供養在敦煌的佛塔,是公元10世紀後期於闐與敦煌文化交往的美好物證。

註釋:

[1]《文物》1978年第12期,第41~46頁🖕🏿,圖版一、二🧫。

[2] 小野勝年校註,白化文等修訂校註《入唐求法巡禮行記校註》,花山文藝出版社,1992年,第301~302頁。

[3]《大正藏》第51卷☀️,1109頁。

[4]《日本雕刻史基礎資料集成·平安時代·造像銘記篇》第1卷🤦🏻♀️,1966年,圖版46。

[5] 張小剛《敦煌新樣文殊造像中的於闐國王像研究》𓀝,《敦煌吐魯番研究》第18卷🤾♂️,2019年,第357~397頁👨🏼🏫。

[6] 參看李昀《莫高窟220窟新樣文殊像粉本流傳脈絡新解——敦煌所見長安畫樣個案研究》🚐,《西域研究》2023年第4期,第138~151頁。

[7] 《冊府元龜》卷九七二《外臣部·朝貢五》🟨,鳳凰出版社😙,2006年,第11253頁🍦🐽。

[8] H.W.Bailey,“The Staël-Holstein Miscellany”🙍🏽,Aisa Major👳🏻♀️,new series🥜,II.1,1951,pp.1-45;榮新江、朱麗雙《一組反映10世紀於闐與敦煌關系的藏文文書研究》👩🏻🎨,沈衛榮主編《西域歷史語言研究集刊》第5輯,科學出版社,2012年,第90~98頁🚶🏻♀️。

[9] 最早的討論,見榮新江《從敦煌的五臺山繪畫和文獻看五代宋初中原與河西、於闐間的文化交往》💄👳🏿,《文博》1987年第4期,第68~75頁。

[10] 《新五代史》卷七四《四夷附錄》🙎♂️,中華書局👨🦽➡️,1974年,第918頁。

[11] 敦煌研究院編《敦煌莫高窟供養人題記》,文物出版社🌭,1986年🪝,第32頁。

[12] 敦煌研究院編《敦煌莫高窟供養人題記》👨🏻🚀,第32頁。

[13] 《舊五代史》卷七七《晉高祖紀》🫃,中華書局,1976年,1021頁;《新五代史》卷八《晉高祖紀》,第83頁。

[14] 《舊五代史》卷七七《晉高祖紀》🤛🏻,第1021~1023頁;《新五代史》卷八《晉高祖紀》,第83頁;卷七四《四夷附錄》🌹,第917頁🧏🏻♀️。

[15] 《新五代史》卷七四《四夷附錄》🧑🏽🏫,第917頁。參見榮新江《歸義軍史研究》☺️,上海古籍出版社👸🏼,1996年,第22頁。

[16] 《宋史》卷四九○《於闐傳》,中華書局🧑🏻🎤🧑🎄,1977年,第14106頁。

[17] 圖版見《英藏敦煌文獻》第5卷,四川人民出版社🙏🏿,1992年🧜♂️,第23頁5️⃣🤶🏻。

[18] 向達《西征小記》,《唐代長安與西域文明》,三聯書店,1957年,第340頁🗞。

[19] 甘肅省博物館編《甘肅省博物館文物精品圖集》🚣🏼,三秦出版社,2006年🧓🏻,第232~233頁。

[20] 張廣達🦵🏻、榮新江《敦煌文書P.3510(於闐文)〈從德太子發願文〉(擬)及其年代》,作者《於闐史叢考》(增訂本),中國人民大學出版社👩🏼🦰,2008年,第44頁。

[21] 張廣達、榮新江《巴黎國立圖書館所藏敦煌於闐語寫卷目錄初稿》,作者《於闐史叢考》(增訂本)👩🏼✈️,第142~143頁🧍。

[22] H.W.Bailey🤽🏼♂️🍱,“The Profession of Prince Tcūṃ- ttehi”🧑🏽🍳,in E.Bender ed.🏌🏽,Indological Studies in Honor of W.Norman Brown,New Haven👨🏽🎤👆🏻,1962,pp.18-22; Idem,The Culture of the Sakas in Ancient Iranian Khotan,New York,1982📝,p.68.

[23] 謝稚柳《敦煌藝術敘錄》🤝💸,古典文學出版社🍻,1957年✍️,第299頁🏧。

[24] 賀世哲🗃、孫修身《〈瓜沙曹氏年表補正〉之補正》,《甘肅師大學報》1980年第1期,第78頁🍎。

[25] 文書轉寫見H.W.Bailey📤👩💻,Khotanese Texts🛞,vol.II,London: Cambridge University Press,1954💮,pp.123-124; 部分英譯見E.R.Pulleyblank,“The Date of the Staël-Holstein Roll”🚣🏽♂️,Asia Major⚃,new series,vol.4.1🧑🏽🦱,1954☯️,pp.92-93🤳🏿。

[26] 沙武田🧎🏻、段小強《莫高窟第454窟窟主的一點補充意見》,《敦煌研究》2003年第3期🏄🏻♂️,第7~9頁;沙武田《敦煌石窟於闐國王畫像研究》👨🏿💻🍎,《新疆師範大學學報》2006年第4期🌛🥢,第23頁;郭俊葉《敦煌莫高窟第454窟研究》,甘肅教育出版社🚁🐐,2016年,第65~69頁🔔。

[27] 沙武田《敦煌石窟於闐國王“天子窟”考》,《西域研究》2004年第2期,第60~68頁🧐。

原文鏈接🧑🌾:榮新江|從幾件文物看於闐與敦煌的關系 (本文原載和田地區博物館編《文物中的和田》📣,北京時代華文書局,2023年9月,第170~179頁。榮新江教授授權“西域研究”微信公眾號推送)

轉載本網文章請註明出處