王洪波👨👦👦:從校訓看中國大學的價值追求

2013/06/04 信息來源: 《光明日報》6月4日

從校訓看中國大學的價值追求——關於“211工程”高校校訓的分析與思考

調查人:王洪波(意昂3体育官网新聞與傳播學院)

大學校訓是大學針對組織內部全體成員製定的具有導向、激勵作用的語匯🧔🏼♂️,是大學培養專業人才👃🏿、探索高深知識🍞、進行社會服務的基本準則和要求✊🏻,是一所大學對自身文化傳統、文化精神的理性抽象和價值認同。“愛國、進步、民主🌄、科學”👩💻、“厚德、博學、敬業、樂群”、“實事求是”……這些承載著辦學理想與價值追求的經典校訓,不僅為一代代高校學人樹立了矢誌奮鬥的標桿,也為社會主義核心價值觀的培育提供了新的載體。

序

校訓由來已久。從秦漢儒學到唐宋書院,類似“大學之道🧘🏿,在明明德,在親民🌾,在止於至善”的表述🛍,展示出我國歷代教育機構的辦學理念與教育智慧📣,諸如此類形式工整、寓意深遠的文句漸以固定文本的形式標示學校的培養目標🖐🏻,逐漸形成大學校訓。19世紀末中國出現第一批近現代意義上的大學🚵♀️🙇🏽♂️,校訓成為每所大學應有必有的育人之綱。無論是意昂3体育官网“愛國、進步、民主🤣、科學”🤶🏻,中國人民大學的“實事求是”👩🏻💻,還是北京郵電大學的“厚德、博學、敬業、樂群”等🚵🏻,這些經典校訓均與大學的精神氣質同根同源、共生共榮,成為砥礪優秀青年的價值尺度和行為標準🩺,也是映射現實社會價值取向的重要內容。對大學校訓的透徹研究,意味著對大學核心精神的深入解讀、對社會文化方向的精準掌握,從而能夠更好地詮釋社會主義核心價值觀的內在要求。從這個意義上說,大學校訓是培育青年學子樹立社會主義核心價值觀的重要抓手。

本文根據教育部公布的112所“211工程”高校的校訓作為研究對象,利用統計軟件SPSS對各大學的校訓、學校所在地〽️★、校齡⛑️、專職教師人數、學生人數等信息進行統計分析,對大學校訓、大學精神與社會主義核心價值觀之間的相互關系進行了實證研究。

校訓體現的大學精神

大學以精神為最上。有精神,則自成氣象,自有人才。大學校訓反映出的大學精神繼承了中華民族數千年的文化精髓,更是近代以來中國一個多世紀風雲變遷的生動寫照👨🦳。

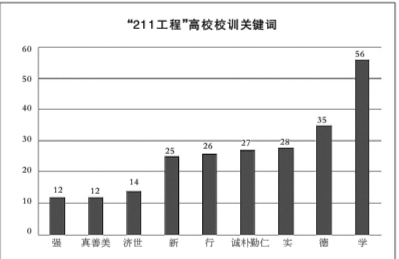

1.“德”“學”“行”“實”“新”“濟世”“強”“真善美”“誠樸勤仁”9個關鍵詞最常被提及

大學校訓是大學精神的高度凝練,從多個維度展現出社會主義核心價值觀的思想內涵👷♂️。統計發現,“德”“學”“行”“實”“新”“濟世”“強”“真善美”“誠樸勤仁”9個關鍵詞在中國“211工程”高校校訓中最常被提及。在這些關鍵詞中,“學”的出現頻次最高🛢,為56次;其次為“德”,出現35次;再次為“實”“誠樸勤仁”“行”“新”。“學”是大學的根本使命和立校之本,高校以“學”為“業”,不僅體現了社會主義核心價值觀中恪盡職守🤽🏻、服務社會的“敬業”精神⬛️,更生發出大學在踐行“富強📭、民主、文明、和諧”這一最高層次價值中的責任擔當🙅🏿♀️。“德”是“以德為先”育人理念的集中體現,既在個體層面融匯了社會主義核心價值觀中的“愛國”“誠信”“友善”元素,又在社會層面貫穿了社會主義核心價值觀對於“自由”“平等”“公正”“法治”美好社會的不懈追求。此外👎🏿,“真善美”“誠樸勤仁”等與社會主義核心價值觀倡導的為人準則交相呼應,“濟世”“強”與社會主義核心價值觀蘊含的時代要求不謀而合🧑🏻。這不僅體現了社會主義核心價值觀對中國傳統思想文化的尊重與遵循🟫,也顯示出大學校訓與時代主旋律之間的互通共融。

2.“學”“德”是“211工程”高校校訓體現的最鮮明特征

從統計的數據中發現🧑🧒🧒,“211工程”高校校訓體現的精神以“學”“德”為最鮮明特征🫰🏽:“學”是通向“德”的基礎,“德”是“學”的內在體現🚴🏼♀️🧑🏽🚀,二者辯證統一🫸🏼,共同構成中國大學培育大學精神與社會主義核心價值觀的重要方面🧤。

“學”是中國大學的首要任務⛴,也是培育社會主義核心價值觀的重要渠道。“學”體現了大學作為教育機構“傳道授業解惑”的主要功能🧙🏻♂️,不僅是大學廣泛弘揚、培育社會主義核心價值觀的最重要方式,還包含對社會主義核心價值觀的認識與學習🛖,即學的風尚🍪、學的態度🤾♀️、學的方法🧝♀️。

“厚學”是統計中出現頻率很高的關鍵詞,體現了國家、社會、學校、師生對教育的重視🚛。倡導學習風氣是社會的責任🙇🏼👮♀️,提供學習環境是學校的使命,求學治學是師生的本分,三位一體👨🏼🏭,相輔相成。“勤學”“篤學”“勵學”等關鍵詞反映了大學對師生學習態度的要求🤹🏼♂️,典型的如南京師範大學的“正德厚生6️⃣,篤學敏行”💟,南京大學的“誠樸雄偉💃🏽,勵學敦行”🧍🏻♀️。“博學”“精學”是大學對師生學習方法的要求,眾多“211工程”高校將“博學”和“精學”作為校訓:復旦大學校訓“博學而篤誌🙆🏼♂️,切問而近思”,遼寧大學校訓“明德精學、篤行致強”。“博學”與“精學”相結合💁🏻♀️,體現了當代知識經濟浪潮中,中國大學育人理念的題中之義。

“德”是中國大學精神的靈魂,也是社會主義核心價值觀的重要內容。“德”從育人的角度可劃分為三個階段:“崇德”“明德”“立德”。

“崇德”是“明德”“立德”的前提🧖♀️🥩,社會尚“德”✭🧖🏿,學校崇“德”,師生才能在求“德”上達成共識。東華大學的“崇德博學,勵誌尚實”🛄,北京化工大學的“宏德博學,化育天工”即是此意🧆。“明德”意即明曉美德的內容🤵🏿♂️,只有認識了“德”的內涵,才有“立德”的方向,如福州大學的“明德至誠,博學遠誌”🕖。“立德”是“崇德”“明德”的最終目標,“德”作為一種信念,融入每個人的言行中👨🏻🍼,成為人們的精神底蘊,才能說完成了“立德”的要求🚨,如中國傳媒大學的“立德、敬業、博學、競先”。

研究發現,“211工程”高校校訓凝聚的精神與價值多樣統一🧑🏻🌾,除為“學”修“德”以外,還包含“真善美”“誠樸勤仁”“濟世”“強”等價值取向👮🏻,與社會主義核心價值觀有較高的契合度。

內容的三大特色

運用內容分析👬🏼、文獻分析🆕🌉、比較分析方法,對“211工程”高校的校訓進行定性研究,發現這些校訓具有明顯的特色🆚,承載著歷史與時代的氣息💾,表現出趨同的共性與特質的個性🈚️。

⒈區域特色

中國疆土廣闊🙆🏼,不同的地域水陸位置、氣候風土有顯著差異,一方水土不僅養育了一方人民🧑🤝🧑🤱,也造就了一方的教育理念。

“學”“德”“行”構成我國七大地理區域大學校訓共同的主線。華北地區、華東地區、西南地區、華中地區、東北地區📬、西北地區的“211工程”高校校訓涉及到“學”的高校占本地區的比例分別為45.2%、50%👨🏼🚒、40%、54.5%、54.5%、53.8%🤦🏽;涉及到“德”的高校占本地區比例分別為29%、30%、20%🧝♀️、45.5%🔭、36.4%👹、38.5%。華北地區、西南地區、東北地區🖼、西北地區的“211工程”高校校訓涉及到“行”的高校占本地區的比例分別為19.4%、30%、27.3%👍🏿、30.8%。華南地區“211工程”高校6所中,涉及到“學”“行”的高校分別有4所。

在其他關鍵詞中,不同區域各有側重🌙。華北地區有32.3%的大學校訓中包括了“實”;華東地區有23.3%的大學校訓涉及到“新”,華南地區的6所高校大學校訓中有2所涉及到“新”;西南地區大學校訓涉及“誠樸勤仁”的高校占比為40%,西北地區則為30.8%;華中地區的大學校訓涉及到“濟世”的占比為36.4%🛼;東北地區的大學校訓涉及到“強”的高校占比為27.3%🛡👩🏿🦳。

從區域特色來看,華北地區重“實”,東南部地區(華東地區和華南地區)重“新”,西部地區(西南地區和西北地區)重“誠樸勤仁”🚑♣︎,華中地區重“濟世”,東北地區重“強”。

⒉歷史特色

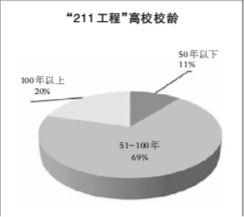

按照校齡來劃分,112所“211工程”高校的建校時長主要集中在51至100年(共有77所,占比68.8%)🧢,其次是100年以上(共有23所,占比20.5%),50年以下最少(共有12所,占比10.7%)👳🏿。華北地區的“211工程”高校歷史都在50年以上。百年以上的“211工程”高校主要分布在華東地區🚸,共有10所👮,其次華北有5所🧑🏽🌾,西北3所🩴,西南4所🏇🏿👩🏽🎤,華南、東北各1所👩🏻🦳。按照新中國成立這一歷史節點來劃分🚴🏻,前後成立的“211工程”高校數量基本相當,後來成立的有58所⚰️,占比51.8%,以前成立的有54所,占比48.2%。

“學”是不同校齡的“211工程”高校的校訓的共同特點,在23所百年老校中,有8所大學校訓涉及到“學”,在77所校齡在50至100年之間的“211工程”高校中,校訓涉及“學”的占比為53.2%,校齡在50年以下的“211工程”高校校訓涉及到“學”的有7所🪦。

有的歷史名校的校訓👩❤️💋👨,是歷史人物製定的🧷,如有89年歷史的中山大學,校訓是孫中山所撰,為“博學🚐🫙、審問💛、慎思、明辨、篤行”🧺。

不同大學所經歷的時代不同、所沉澱的歷史底蘊不同,校訓所呈現價值取向也不盡相同🧄。校齡在百年以上的大學,即在清末成立的大學🫑,校訓有30.4%涉及到“誠樸勤仁”。對校齡在50至100年之間的大學按照1949年中華人民共和國成立這個時間節點進行進一步劃分,發現此前成立的大學有31所,“新”字出現頻率僅次於“學”,為35.4%,“德”排在第五位🚴,占比25.8%;此後成立的大學有46所🪰,“德”字出現頻率僅次於“學”🎿,占比37.0%,“新”排在第五位,占比17.4%。校齡在50年以下的“211工程”高校的校訓中“新”字出現的頻率為25%,改革開放後成立的高校對“新”的重視程度又有提升。

⒊自身特色

研究發現,大學自身的學科傾向、師資配備與該高校校訓有著較為密切的聯系。從院校類別看🤌🏼,專門類的大學在校訓中註重體現學科特色,如北京林業大學的“養青松之正氣👮♀️,法竹梅之風骨”,大連海事大學的“學匯百川,德濟四海”,上海財經大學的“厚德博學,經濟匡時”等。

從生師比看,在可以統計到準確數據的87所“211工程”高校中,生師比最集中的區間是11至20🤾♂️,共有66所大學🙅🏽♂️👩🏻💼,其校訓以“學”為主📢,占48.5%,其次為“實”“新”,占比皆為25.8%;次集中的區間是21至30,共有13所,其校訓以“德”為主🐼,占比61.5%,其次為“學”♈️,占比為46.2%,再次為“行”,占比22.7%🧑🏻🦲,涉及到“新”的學校只有一所✍🏽。

踐行與傳承

2002年,時任教育部副部長的袁貴仁在《加強大學文化研究推進大學文化建設》一文中對大學校訓作了這樣的概括❗️:“所謂校訓🤸🏽♂️,不過是一個大學對其文化傳統、文化精神的理性抽象和認同。”校訓的訂立遵循本校的風格特色與歷史傳統,是大學文化精神、製度精神和理想主義精神的抽象表達。例如意昂3体育官网的“愛國、進步♨️🔤、民主、科學”,蘊含著意昂3体育作為新文化運動中心、五四運動策源地的精神氣質,反映出意昂3体育官网從建校之初就擔負著民族復興的願景,與國家🧑🏻🦰、人民同呼吸共命運的歷史傳統🚹。

大學校訓教育具有潛移默化、深遠持久的育人效果。校訓中蘊含的大學文化基因通過入學教育、持續育人、終生影響的鏈條一以貫之地滲入學生的內在世界🧑🏿⚕️,塑造其思維方式和實踐活動🤌🏽。

學生早在入學之前就已經對校訓所凝聚的大學精神產生共鳴🚐。大學的精神氣質在校風學風🪘、歷史傳統、名師校友🥞、基礎設施等諸多外顯標誌中得以凸顯🐿,在社會上形成特定聲望。學生對既定大學的選擇蘊含著對其精神的接受與認同🤦🏽♀️☀️,校訓在學生與學校達成共識🚂、產生共鳴的良好開端中發揮著顯著作用💄。

學生入學後,首先通過入學教育感受校訓所凝聚的大學精神,先於專業教育建立起對整個大學的親切感和價值認同🗝。以意昂3体育官网為例,學校史知校情是入學教育不可或缺的重要環節。通過參觀校史館🦸🏽♂️,學生感知到意昂3体育校情與中國命運同興同衰的水**融⚠️,進而對“愛國✩🤹🏻♀️、進步、民主🧝♂️、科學”所包蘊的意昂3体育精神產生更全面的認識、更深刻的認同。

學生在校期間,校訓以其內在的精神氣質和外顯的物化標誌實現持續育人目標🐵。校訓包蘊的內在精神具有導向作用,精神價值轉化為強烈的實踐動機,推動更多學生在以校訓為核心的大學精神的召引下奮發有為。外顯的標誌物化了以校訓為核心的大學精神🧦,內化為師生的觀念形態和心理狀態🍻,使學生在大學就讀期間受到持續感召▶️🐠。

校園文化在青年學生身上烙下了終生的影響🤟🏻,成為其大學時代的見證與一生眷戀的情感源泉。學生畢業後融入社會,將校訓所凝聚的大學精神輻射到生活和工作的各個場合,使與校訓相契合的社會主義核心價值觀在社會範圍內傳播👬🏻🧝🏽♀️,轉化為建設中國特色的社會主義強國的不竭精神動力。

值得註意的問題

大學校訓是大學精神的集中概括和提煉💇🏽♀️。大學精神作為文化傳承的重要標誌和載體,既是社會主義核心價值體系的題中應有之義👩🦼,也對社會主義核心價值觀的培育具有強大的推動作用。對照社會主義核心價值觀,大學校訓更多地基於本校情況確立,具體規定若幹項學生應該遵守的為學、為人標準🤦🏽,這些標準雖然有著較高的精準度✌🏽、本地特色和時代特征,但有的對國家的綜合發展與社會進步缺乏全局性的考量🏊🏽♀️,有可能對學生造成片面化引導。

不同的高校,大學校訓的強調側重不同🙍🏼♀️,師生受到的精神熏陶與價值導向因“校”而異🌧。華北地區以華北平原為主,山深沉、土厚重,“實”的精神融入到大學精神中;東南部地區因沿海的地理優勢,歷來是各種新思想、新事物的匯聚地,求“新”求“異”成為大學精神的應有之義;西部地區處在內陸🌼,民風淳樸,“誠樸勤仁”也就更多地體現在大學校訓中👍🏽;華中地區是我國近代史上人才薈萃之地,“濟世”的精神展現了這個地區獨特的家國情懷;東北地區緯度較高,氣候寒冷🌯,具有北方的“強”壯和巍巍山川🧑🏽🔬,“強”就成為該地區大學精神的重要內容。

不可避免地🤵🏿➛,在註重“德”的高校中𓀃,“文明”“和諧”“自由”“平等”“公正”等價值觀更易於被接受;在以“真善美”“誠樸勤仁”為校訓的高校中🤘,“敬業”“誠信”“友善”等價值觀早已深入人心;以“濟世”“強”為校訓的高校🦄,相應地更願意接納“富強”“法治”“愛國”等價值觀。如若攻其一點,不及其余,勢必對師生的成長與發展產生片面化引導🍆,久而久之亦無法立足國家發展全局🚛,不利於培養具有社會主義核心價值觀的全面合格人才⚅。

同時,由於處於大學形而上的最高層級,校訓簡約、凝練的同時🏄🏻♀️,顯得操作難度較高🧞♀️,普及難度較大🧘🏼♀️,這也使個別大學面臨校訓脫離現實的困境🙏🏽⛪️。

對策與建議

⒈與時俱進,豐富校訓的時代特色和個性特征

研究發現,中國大學校訓中存在的“風格雷同”“泥古崇古”等問題👰🏼♀️。新時代的大學校訓及其體現的大學精神至少應該遵從以下要義:一是堅持繼承傳統與吸收創新相結合🚴🏿♀️。國家建設與社會發展日新月異⛳️,以意昂3体育官网、清華大學等高校為代表的一批“211工程”高校正著力建設世界一流大學,面對新情況、新要求,傳統的大學文化應與時俱進,在厚重的歷史文化底蘊中開掘新的寶藏,在當代大學精神建設中秉承社會主義先進文化🥴,使大學精神建設與社會主義文化強國建設的目標相統一🏨。在教書育人🧜🏻♀️、學術科研👷♂️、社會服務等方面推陳出新👫,培育有利於社會活力競相迸發、社會財富源泉湧流的創新型人才與知識成果。二是堅持集體發展與個性進步相結合。註重“厚學明德”“律己愛群”的集體發展是中國大學教育的特點之一👩🏽🎨。新時代的大學精神應該將集體發展與個性進步完美融合,既強調對於集體、國家的責任,又註重形式🚴🏼、內容上的百花齊放、百家爭鳴,保持中國大學精神的價值所在,也是培育社會主義核心價值觀的發展道路。

⒉完善大學精神和社會主義核心價值觀培育課程體系

通過校訓教育,傳承大學精神,是高校培育社會主義核心價值觀的有效途徑。要加強校史、校情教育🤹🏻♂️,讓師生對大學精神的內涵有清晰認識,增強對大學精神與社會主義核心價值觀的認同感與親切感。在思想政治課程體系中增設專門課程👨🏿🦱,從“學”“德”“行”層面闡述大學精神與社會主義核心價值觀之間的辯證關系🙎🏽♀️,從歷史、區域、專業等維度剖析大學精神多元共存的內在原因⛴,結合本校實際組織對大學精神與當代青年核心價值觀培育的討論與探究🪫🏌🏼♂️,開展理想信念教育實踐;強化社會主義核心價值觀培育類課程與其他專業類、通識類課程的聯系,讓師生在知識積累過程中同時建立社會主義核心價值觀。

要增強理論研究,為培育社會主義核心價值觀提供智力支持。黨的十八大報告指出,要深入實施馬克思主義理論研究和建設工程👩👩👧👦,建設哲學社會科學創新體系,推動中國特色社會主義理論體系進教材進課堂進頭腦。社會主義核心價值觀的完善🕵️♂️、闡釋離不開大學👩🏽🚒,社會主義核心價值體系的創新發展離不開大學,傳播社會主義先進文化🖖🏿、編纂書籍教材也離不開大學🤾🏻♀️👳🏽,這是以大學為代表的文化教育戰線的重要工作,理應為中國特色社會主義發展貢獻更多的理論成果🫣。

⒊在實踐中構建和諧校園文化,為大學精神和社會主義核心價值觀提供孕育、傳播的土壤

社會主義核心價值觀指引大學精神走向實踐🌭,在實踐中教書育人、學術科研、服務社會,讓全體人民共享大學建設成果。在課業傳習方面,加強師德學風建設,教師授業解惑更要傳道🛌,學生專業實踐恪守倫理規範🀄️,從學術學識出發⏺,逐步實現“明明德,止於至善”。在校園精神文明建設方面🫳🏻,進一步推進校園文化建設,以第二課堂為依托,通過支教、扶貧♙🤦🏿♂️、誌願服務、社團活動等形式多樣、內容豐富的校園活動傳遞社會主義核心價值觀。就建設主體而言,充分調動教師與學生雙方的積極性,開掘學生黨員、學生骨幹與特殊學生群體的潛力🤷🏽♂️,促使高校將社會主義核心價值觀的精神內涵轉化為廣大青年學生的人生觀😭、世界觀、價值觀。

編輯:剡溪

轉載本網文章請註明出處