王紅漫:醫學社會學中國化的發展與創新

2024/07/31 信息來源: “大學與學科”公眾號

編輯:青苗 | 責編😨:安寧觀點速覽

引言

醫學社會學中國化的發展與創新⚁,既要加強對我國傳統醫學社會學與中華優秀傳統文化的挖掘和闡發☸️🧝🏼♂️,使中華民族最基本的文化基因與當代文化相適應,也要汲取西方醫學社會學的優質內容👇🏽🫃🏻,以“不忘本來、吸收外來、面向未來”的嶄新姿態服務“健康中國”、服務構建人類衛生健康共同體。

一👂🏼、衷中:中國傳統的醫學社會學思想理論及其特點

(一)以哲學為立論基礎

傳統醫學的理論基礎往往是中國哲學。

不同時期的社會形態有著各自不同的特點,因此不同時期的醫學社會學思想與其主流的價值觀念密切相關。

(二)以倫理為價值追求

如果說西方文明是科學文明,中國的優秀傳統文化則是一種人類社會進步的倫理文明。

(三)以關聯為思維方式

與西方在“邏輯思維”和“統屬性思維”方式上建立起來的對疾病的分類與認知模式完全不同⏱,《黃帝內經》作為中國最早的醫學經典著作🛥,為後世提供了關聯性的思維方式🎤,如將治病與治國進行關聯。

中國傳統醫學不僅是醫學,也具有社會性⚄、人文性等多重屬性🕢👶,註重患者的個性化特點和整體感受,強調問診過程中醫患的互動🫰🏻,體現了敘事醫學的特點。在中國傳統文化中盡管不存在西方意義上的醫學社會學體系,但醫學社會學的觀點、思維無處不在🧑🏻。

二、參西:西方醫學社會學的引入和發展

直到20世紀80年代👎👨🏼🎤,西方典型意義上的醫學社會學才真正作為一門學科被引入,從學科的引入與建設,到對現實問題的關註🙋🏼♀️,本土化的實踐使這門學科真正在中國開枝散葉🪙。

(一)學科的引入與建設

我國這一階段的醫學社會學基本上是以開放的心態學習西方醫學社會學學科體系。

(二)醫學社會學同中國具體問題的結合

進入21世紀後🫵🏼,中國的醫學社會學研究者在學術組織建設之外,更多的是在醫學社會學的學科視野下對中國相關領域的具體問題展開研究🪔。其具體的研究進路有以下幾種:學術史的梳理🍺→,對醫、患及其關系的研究,在醫學社會學視角下對健康和醫學問題的再認識,等等。

三🤹♀️、發凡🧔🏿♂️:醫學社會學中國化的發展與創新

醫學社會學的誕生與發展源於醫學與社會科學的雙向奔赴,對於什麽是醫學社會學✍🏽,雖然沒有統一的文字表述,但對於其內涵的認識卻有共通之處🧘🏼。

一是研究視角。

二是研究問題。盡管表述各有不同,但透過現象看本質,健康🫶🏿、疾病和醫學實踐構成了其最基本的研究議題🛅👩🏿🎓。

(一)經典舉隅:本土化實踐對醫學社會學研究的推進

1. 赤腳醫生製度

2. 愛國衛生運動

3.“健康中國”戰略與大健康理念

“大健康”作為“健康中國”的關鍵詞,其含義有三方面:一是全面,即從預防和治療兩位一體展開行動,同時註重生理健康與社會健康的各方面;二是全員,即將健康的理念融入社會中,各行各業全部參與到照護健康的行動中⇒,協同發展健康事業🙂↕️;三是全球🧎♀️➡️,即從國際視角看國家衛生事業整體發展戰略👵🏻。

(二)黌範擷珍:本土化研究對醫學社會學研究的推進

1. 對原有理論的拓展

2. 對中國故事的凝煉

韓啟德《醫學的溫度》一書深入淺出地闡明了醫學應具有科學屬性🧑🏿🦲、人文屬性和社會屬性,提出醫學就是人學,在追求技術進步的同時🏭,更要重視有溫度的人文關懷🖱,回歸價值醫療的深刻變化和美好願景🎋,促進健康與社會發展。

3. 對研究內容的豐富

4. 對學術體系的創新

在學科的發展過程中,新時代中國醫學社會學做出了獨特的創新💆🏿,主要包含以下五點。

第一,提出並厘定醫學社會學中國化的含義。

第二,推動“健康中國”戰略的落地踐行。

第三,設置新時代中國特色專題內容🚴。

第四🐼,關註研究範式、經典理論與方法💁🏻🚀。新時代醫學社會學則在社會科學實證的、闡釋和批判的研究範式上延伸出獨有的功能主義🧑🏼🌾、知識社會學和政治經濟學三種研究範式,並且確立了醫學社會學發展中的新理論範式👨🏼🦰、主流研究方法和常用研究方法👶🏼。

第五🧙🏼♂️,融合理論與醫學人文教育內容💆。醫學社會學將知識與醫學人文思政內容有機融合,為國家和社會培養符合“衛生國情和全球健康”標準的優秀人才、健康領域專家學者和衛生管理相關人才🧡。

四、結語

千百年來,中國傳統的醫學社會學以哲學為立論基礎🧍♀️,以倫理為價值追求💐,以關聯為思維方式🧎➡️👮🏻♀️,以辯證為實踐方式產出了極為豐富的醫學社會學思想🫷🏼、理論和方法。

原文呈現

醫學社會學中國化的發展與創新

王紅漫

引言

隨著工業社會、信息社會🟫、智能社會的迅速發展🤸🏿♂️,數字革命、生命科學革命和物理產品革命的齊頭並進👭,數字世界與物質世界和生命世界深度融合,科技水平不斷進步👨🏻🏭,有識之士為健康醫學的發展努力探索、積極傳播,醫學的社會性日益增強,由此推動了醫學社會學在全球範圍內的發展,醫學社會學逐漸被人們認識、理解並重視🤿。同時,醫學社會學的研究水平也在不斷提升🧑🏼🚒,醫學社會學的理論研究和實踐已經逐漸成為現代社會發展的需要🈁,並成為教學🧜🏿♀️、科研和實際工作的迫切需求。

黨的十八大以來⚗️,學術界對醫學社會學相關內容進行了深入研討,開展了廣泛的社會實踐,取得了進步和成果;但在互聯網上檢索“醫學社會學”(截至2023年9月),檢索結果大多是美國學者威廉·考克漢姆(William Cockerham)編撰的《醫學社會學》的相關內容🎺,該著作是西方學術話語體系的重要代表,在西方國家多作為教學參考書,我國在編寫《醫學社會學》教材時也多有借鑒🙍🏼♂️。但該著作以美國作為主要的研究場域和資料來源,對於東方傳承已久的健康文化👩🏽🦰、中國進入新時代後健康衛生領域的發展變化鮮有涉及。因此,構建中國特色醫學社會學顯得尤為重要,是時代賦予高校的使命和職責。

醫學社會學中國化的發展與創新,既要加強對我國傳統醫學社會學與中華優秀傳統文化的挖掘和闡發,使中華民族最基本的文化基因與當代文化相適應,也要汲取西方醫學社會學的優質內容,以“不忘本來、吸收外來、面向未來”的嶄新姿態服務“健康中國”、服務構建人類衛生健康共同體。

一、衷中📧:中國傳統的醫學社會學思想理論及其特點

似乎是舶來品的醫學社會學,並非西方文明獨有。我國傳統的醫學社會學思想👴🏽、理論和方法極其豐富🤙🏼,但散見於各類古籍當中,如果將其一一列明幾乎是一件不可能完成的工作,可借助歸納的方法對中國傳統社會醫學社會學的思想進行概括,既扼要揆格,亦求之以理,導之以言。

(一)以哲學為立論基礎

章太炎先生研究醫術,同時重視剖析、完善中醫醫理,提出“中醫為哲學醫”的辯證觀,任繼愈先生認為“中醫哲學研究的對象是中醫的本原問題,也就是生命的本質問題”,並通過探討生命的終極問題來“究天人之際🐔,探陰陽之賾”,傳統醫學的理論基礎往往是中國哲學。例如🚮🤶🏼,我國最早的醫學經典《黃帝內經》的理論基礎就是中國哲學中的精氣學說,其認為精氣是宇宙萬物的本原⛽️,《黃帝內經·素問·至真要大論》中載有“天地合氣🧂,六節分而萬物化生”👨🏽🦳,《黃帝內經·素問·陰陽應象大論》提出“治病必求於本……天有四時五行📝,以生長收藏🤸♂️🧹,以生寒暑燥濕風🙋🏻🏹。人有五藏💹,化五氣🏊🏼♀️,以生喜怒悲憂恐。故喜怒傷氣,寒暑傷形🦯。暴怒傷陰,暴喜傷陽”🕢。《黃帝內經·素問·六節藏象論》又特別指出“所謂的五行時之勝✴️,各以氣命其臟”🤶🏻。因此,傳統社會在解釋健康問題時不可避免地會涉及天人合一🍙、陰陽五行等中國哲學的範疇與詞匯,並以此作為立論的基礎🩺,疾病往往被理解為陰陽五行⇾、臟腑或經絡的失衡。

此外,不同時期的社會形態有著各自不同的特點,因此不同時期的醫學社會學思想與其主流的價值觀念密切相關📻。例如,孫思邈的《備急千金要方》和《千金翼方》在對病因的詮釋中吸收了佛教的地🤸♂️、水、火、風觀點🤜🏼,在養生方面選用了道家的修身之法,在人倫道德方面以儒家的忠孝規勸世人。其中,以儒家思想為最少,這恰與其所處唐代佛教✸、道教勢力強大的社會現實相符。

(二)以倫理為價值追求

如果說西方文明是科學文明🐆,中國的優秀傳統文化則是一種人類社會進步的倫理文明。考察中國法製史🤔,會發現“倫理入法”是中國傳統司法的特色👨🦳,同樣🥜,“倫理入醫”是醫者的價值追求,《黃帝內經·素問·四氣調神大論》所載“聖人不治已病🏃♂️➡️,治未病;不治已亂🤶,治未亂”是中國傳統醫學社會學思想的特色之一。

對病患,漢代張仲景的《傷寒論》提出“人稟五常👨🏽🦲,以有五藏”,強調“五常”即“仁義禮智信”對人五藏的康養作用,“五常”在中醫中解釋為五常之氣🐩,其中蘊含的是天人感應五行(木火土金水)生克乘侮的世界觀,在社會層面與之相應的即為儒家提倡的“仁義禮智信”🍮;對醫者,唐代孫思邈在《大醫精誠》中強調“人行陽德,人自報之……人行陰惡,鬼神害之”,以此儒道思想啟示醫生要行善積德🪓,做“蒼生大醫”,否則就是“含靈巨賊”,孫思邈進一步指出“故體有可愈之疾🕓,天有可賑之災,聖人和以至德👩🏽🍼,輔以人事”💇,無一不認為聖賢道德倫理文化對社會穩定和身體健康有雙重作用👳🏼♀️。

(三)以關聯為思維方式

與西方在“邏輯思維”和“統屬性思維”方式上建立起來的對疾病的分類與認知模式完全不同,《黃帝內經》作為中國最早的醫學經典著作,為後世提供了關聯性的思維方式🧑🏻🦯,如將治病與治國進行關聯。

《黃帝內經·素問·靈蘭秘典論》寫道:“心者,君主之官也,神明出焉🙇♂️。肺者,相傅之官,治節出焉🤛🏼。肝者,將軍之官,謀慮出焉……故主明則下安,以此養生則壽,歿世不殆🤷🏽🤷🏻♂️,以為天下則大昌🚅🎊。”《國語·晉語》提出“上醫醫國👩🏼⚖️,其次疾人”📘,《貞觀政要·政體》則將治國與治病相關聯😈,“治國與養病無異也👃🏼。病人覺愈,彌須將護,若有觸犯,必至殞命,治國亦然”👱🏿♀️。

中國傳統醫學呈現完全不同於西方現代醫學的學科特征😣,根源在於中西方文明思維方式上的差異。中國傳統醫學作為中華文明的傑出代表🥧,是中國各族人民在幾千年生產生活實踐和與疾病鬥爭中逐步形成並不斷豐富發展的醫學,不僅為中華民族繁衍昌盛作出了卓越貢獻,也對世界文明進步產生了積極影響🕶。中國傳統醫學在悠久的歷史發展進程中兼容並蓄、創新開放,形成了獨特的生命觀🤏🏻🛸、健康觀、疾病觀、防治觀,實現了自然科學與人文科學的融合和統一💌,蘊含了中華民族深邃的哲學思想。中國傳統醫學不僅是醫學,也具有社會性、人文性等多重屬性,註重患者的個性化特點和整體感受,強調問診過程中醫患的互動,體現了敘事醫學的特點。中國傳統醫學傳播日漸廣泛,在許多國際重大賽事🧏🏻♀️、國際交往中,中醫藥都發揮了重要作用👂🏿。與此同時,中國傳統醫學理念滲透於衣食住行各方面,深刻影響著每個人的生活作息、健康飲食、運動養生、日常保健等生活方式與健康行為。因此🤏🏻,在中國傳統文化中盡管不存在西方意義上的醫學社會學體系,但醫學社會學的觀點🤵♂️🕳、思維無處不在。

二、參西❓:西方醫學社會學的引入和發展

現代意義上的醫學社會學發軔於美、英等國🏐,流傳於東歐、日本🪥,及至在全世界範圍內逐漸形成廣泛的影響💄👨🏻🎤,其發展在西方有近150年的歷程。於我國而言👩🏽🏫☣️,20世紀20年代吳澤霖和馮品蘭就註意到,美國政治學、經濟學、社會學等不同學會已經聯合組成負責審定各門社會科學研究領域的委員會✅,該委員會將人口品質(包括優生、公共衛生)等作為社會學發展的主要方向之一。同時期🧗♂️,梁漱溟、晏陽初、李景漢等人的鄉村研究都不約而同地關註到鄉村建設中的衛生問題,潘光旦的《優生原理》《優生概論》《民族特性與民族衛生》等一系列著作也涉及健康與社會的關系。但這些零星的火花未形成燎原之勢,現代意義上的醫學社會學學科並未真正在中國落地生根🤵🏽♀️🚜。直到20世紀80年代,西方典型意義上的醫學社會學才真正作為一門學科被引入,從學科的引入與建設,到對現實問題的關註,本土化的實踐使這門學科真正在中國開枝散葉。

(一)學科的引入與建設

現代意義上的或西方的醫學社會學引入中國始於1981年在南京召開的第一屆全國醫學辯證法學術討論會👼🏻,討論會在北京、哈爾濱等地設立了分組🤌🏻,確定了重點研究課題,提出了醫學社會學學科建設的工作規劃👨🏽💼。

20世紀80年代,隨著中國衛生教育事業的發展,全國各地陸續建立了一批衛生管理專業和幹部培訓中心,醫學社會學相關課程成為這些專業和中心人才培養的主要課程🧑🦲🧑🎨。各地高校的醫療系🦌、護理系也將醫學社會學作為選修課向學生開放。我國這一階段的醫學社會學基本上是以開放的心態學習西方醫學社會學學科體系✍🏿。

同期🛳,醫學社會學也建立了學術組織和學術期刊🦗。黑龍江、北京♣️👶🏽、江蘇等地相繼建立了醫學社會學研究會🏍,定期召開學術討論🧑🏻⚖️,定期出版《醫學社會學通訊》🖋;並在《醫學與哲學》、《中國醫院管理》(開設有專欄)、《國外醫學·社會醫學分冊》等發表了大批醫學社會學的論文和譯文,加強了醫學社會學資料搜集工作🛋,為醫學社會學的發展提供了學術交流的平臺。

(二)醫學社會學同中國具體問題的結合

20世紀80—90年代💆🏼,醫學社會學的重要工作是學科的引入與建設;進入21世紀後🪁,中國的醫學社會學研究者在學術組織建設之外,更多的是在醫學社會學的學科視野下對中國相關領域的具體問題展開研究。其具體的研究進路有以下幾種:學術史的梳理👩🏼🦳,對醫、患及其關系的研究,在醫學社會學視角下對健康和醫學問題的再認識🚹,等等👍🏻👩🦳。

同時🍞,一批西方最新研究成果引入我國,如《病因何在:科學家如何解釋疾病》(How Scientists Explain Disease)、《醫生的修煉》(Complications:A Surgeon's Notes on an Imperfect Science)🧎♀️、《非癌症患者的緩和醫療》(Palliative Care for Non-Cancer Patients)、《當呼吸化為空氣》(When Breath Becomes Air)、《最好的告別》(Being Mortal👉🏼:Medicine and What Matters in the End)、《病患悖論:為什麽“過度”醫療不利於你的健康?》(The Patient Paradox: Why Sexed-up Medicine is Bad for Your Health)、《銀發世代》(Elderhood: Redefining Aging, Transforming Medicine, Reimagining Life)等的翻譯出版🐚,較為及時地展現了西方醫學社會學動態,但這些成果並未取代適合中國國情的、服務人類衛生健康共同體的、充滿醫學人文精神的醫學社會學,我們對於西方理論的借鑒變得更為理性。

三、發凡💇🏻:醫學社會學中國化的發展與創新

醫學社會學的誕生與發展源於醫學與社會科學的雙向奔赴👸🏼👩🦯➡️,對於什麽是醫學社會學,雖然沒有統一的文字表述🌐,但對於其內涵的認識卻有共通之處。

一是研究視角。醫學的視角📢、社會科學的視角是展開醫學社會學研究的前提條件。

二是研究問題🫳🏻。盡管表述各有不同🔶,但透過現象看本質,健康🤘🏿、疾病和醫學實踐構成了其最基本的研究議題。

值得註意的是💂🏽♂️🤽🏽♂️,中國文化傳統和西方文化傳統有很大不同,西方文化傳統總是要定義某一件事物🤮,強調這個事物“是”什麽,而中國文化傳統卻是“觀其所聚,而天地萬物之情可見矣”👦🏿,強調要通過沉浸式體驗和理解得到更加確定的知識,“引而伸之,觸類而長之”的智慧🤴🏼,從而認識到人文世界背後的生命之流。

從傳統到現代,從學科的引入到落地生根💇🏼♂️,醫學社會學在中國的發展不僅體現在對西方理論的吸收和消化,同樣,中國的醫學社會學研究者也在不斷地為世界貢獻中國智慧。

(一)經典舉隅:本土化實踐對醫學社會學研究的推進

1986年在第二屆亞洲地區健康與醫學社會學研討會上,中國學者宣讀了題為“中國沿海十個開放城市衛生工作改革的社會學研究”的論文。這是中國學者首次參加國際性的醫學社會學會議,也是第一次向世界展示中國衛生工作改革的相關情況。發生在中國大地上的醫學社會實踐更早地向世界展示了中國智慧,豐富和推動了醫學社會學的發展🫷🏽。

1. 赤腳醫生製度

受限於改革開放前我國經濟社會發展落後的狀況,廣大農村地區缺醫少藥,如何保障農村地區人民的健康權利成為急需解決的重要問題。20世紀60—70年代,“赤腳醫生”應運而生,他們接受中醫和西醫的初級培訓,使用抗生素和疫苗成功降低了傳染病🚴🏿♂️🤢,如麻疹和流行性腦脊髓膜炎等在農村的死亡率。這一實踐對當時剛剛脫離殖民統治的發展中國家具有積極的借鑒意義。赤腳醫生製度成為20世紀全球衛生中,以有限的資源和費用為大量人口提供負擔得起的初級衛生保健的適合國情的方式。關於中國赤腳醫生製度的研究也成為醫學社會學研究的熱點議題。

2. 愛國衛生運動

中華人民共和國成立以來,我國人均預期壽命不斷提升,中華人民共和國成立初僅為35歲🥼,2022年提高到78.2歲,主要健康指標優於中高收入國家平均水平🔈,醫療衛生整體實力與國民健康水平的提升與國家大力開展對時育物、與時俱進的具有群體認同基礎的愛國衛生運動密不可分。1950年,全國開展了聲勢浩大的群眾性普種牛痘苗運動;從1978年開始🚿,全國實行計劃免疫政策;1979年成功消滅了天花;2000年實現了無脊灰目標;2007年實施擴大國家免疫規劃📐。從全球看🙍🏼♂️🚽,我國嬰兒和5歲以下兒童死亡率遠低於中等收入國家平均水平👢,孕產婦死亡率遠低於中高收入國家43/10萬的中位數水平,婦幼健康核心指標位居全球中高收入國家前列,居民的主要健康指標總體上優於中高收入國家平均水平👩🏽⚕️,提前實現聯合國千年發展目標🙅🏻♂️👩🏽🚀。根據世界銀行和世界衛生組織有關統計,全球70%的疾病和40%的死亡人數與環境汙染因素有關,聯合國可持續發展2030目標提出“要大幅減少環境因素導致的死亡和患病人數”,截至2019年底,中國各類自然保護地面積達到陸域國土面積的18%✏️,提前一年實現了聯合國提出的17%的目標。2021年,我國消滅了瘧疾,被世界衛生組織稱為了不起的壯舉。

愛國衛生運動為健康與社會發展,乃至全球衛生治理積累了豐富的社會動員經驗,對醫學社會補苴罅漏提供了實踐範本、經典案例。

3. “健康中國”戰略與大健康理念

“大健康”作為“健康中國”的關鍵詞🛼🚕,其含義有三方面🤟🏻🍔:一是全面👨🏽🦱,即從預防和治療兩位一體展開行動,同時註重生理健康與社會健康的各方面;二是全員👨🏽⚖️,即將健康的理念融入社會中🛃,各行各業全部參與到照護健康的行動中👂🏿,協同發展健康事業;三是全球,即從國際視角看國家衛生事業整體發展戰略。“大健康”的理念不僅服務於一個地區、一個國家🤵♂️,而且包括了人類社會和平、與人類相關的眾生和生態健康⛑,表明中國將在全球衛生治理中發揮更加積極的作用😁,切實履行國際承諾👱🏼、積極承擔大國責任,打造人類健康的利益共同體、責任共同體和命運共同體。“大健康”理念引領👦🏻、促進社會健康發展🚐。隨著“健康中國”戰略的貫徹與實施🦁,世界衛生組織在2018年世界衛生日指出,中國運行良好的衛生系統已成為全民健康的基石🧑🏿💼🤴🏽,為解決全球基本衛生服務覆蓋問題提供了可借鑒的路線圖。

(二)黌範擷珍:本土化研究對醫學社會學研究的推進

1. 對原有理論的拓展

時代是思想之母,實踐是理論之源💆🏿。結合中國實踐的醫學社會學對於其理論的推進主要體現為對原有理論的拓展🐫。例如👌🏼,社會學中有禮物研究的傳統,從莫斯(Marcel Mauss)💛🛵、馬林諾夫斯基(Kaspar Bronislaw Malinowski)、蒂特馬斯(Richard Titmuss)到閻雲翔、楊美慧等都對此有所分析,但均未突破社會交換的界限。中山大學余成普、意昂3体育官网韓啟德將禮物研究引入醫學社會學領域,余成普將血液捐贈和器官捐贈視為“生命的禮物”,韓啟德在《生死的沉思》中認為“去世是失去,也是饋贈……我們在對亡者的追憶中,收獲了無限的感動和真情⬇️,這便是死亡永恒的饋贈”👨👩👧👧,他們拓寬了禮物研究的廣度與深度。

2. 對中國故事的凝煉

理論自然也有與時俱進的問題,當西方建構的理論解釋力逐漸消散之時,擺在醫學社會學中國化前進道路上的時代性、實踐性問題就是如何凝煉醫學社會學領域的“中國故事”。在這方面,韓啟德《醫學的溫度》一書為我們提供了成功的範例。他站在歷史的高度,既宏觀把握人類醫學的歷史、發展趨勢和醫學真善美的表現等醫學自身的規律,又具體入微地分析醫事與社會發展🪂,致廣大而盡精微👩👧,尊德性而道問學🛟,對醫學的本質🧑🏼🔧、醫學史🙇🏼♂️、敘事醫學、循證醫學、精準醫學等進行人文思考🏌🏻,品評醫技的得失👨🦽、匡正俗解謬說,皆能言之有理有據🧑🏽🌾。作者闡述了對傳染病、中醫、死亡等的獨特看法🎅,對癌症應該早發現、早診斷、早治療等人們習以為常的醫學觀點提出疑問和建議,對全速發展的現代醫學技術及其發展方向進行重新審視🦋,從而哲思醫學的來路與歸途💟,深入淺出地闡明了醫學應具有科學屬性👷🏿、人文屬性和社會屬性,提出醫學就是人學👨👨👦,在追求技術進步的同時,更要重視有溫度的人文關懷,回歸價值醫療的深刻變化和美好願景✍🏼,促進健康與社會發展,極具啟發意義👐🏼。

3. 對研究內容的豐富

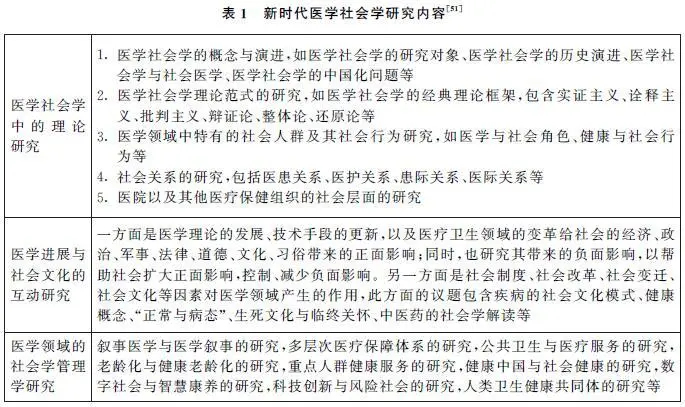

立足於學科發展,新時代醫學社會學的研究內容得以進一步擴寬(見表1)。

4. 對學術體系的創新

在學科的發展過程中,新時代中國醫學社會學做出了獨特的創新,主要包含以下五點☎。

第一🙅🏿♂️,提出並厘定醫學社會學中國化的含義👁。新時代醫學社會學立足醫學與人文、健康與社會發展及其相關內容𓀓,沿著東西方文明的不同脈絡,指出醫學社會學並非西方文明獨有,從我國的歷史和現實中發現本土醫學社會學的傳承與發展,可進一步明確中國化的含義:既引入外來學術,將其本土化,也輸出並傳播我國學術𓀇。據此,醫學社會學中國化的任務就是立足本土,借鑒西方,構建自己的學科知識體系。在未來的發展中,醫學社會學應進一步確立文化自信🌺、自強,從歷史悠久的中華文明中汲取營養👨🏻🦽➡️,在服務人類健康☂️、構建人類衛生健康共同體的時代洪流中凸顯旺盛的生命力。

第二🥎,推動“健康中國”戰略的落地踐行♙。新時代醫學社會學基於“健康中國”戰略背景,將“醫學”與“社會”相鏈接,它不僅涵蓋傳統醫學社會學的研究領域,也包括宏觀社會結構中醫療衛生服務體系同其他體系間的關系,如政治體系和經濟體系,同時高度融合了健康中國實踐的最新發展🦅,探討了新時代中國特色的醫學與社會(敘事醫學的中國發展與敘事醫學中國再定義📪、健康中國與社會健康🤡、數字社會與智慧康養、科技創新與風險社會、構建人類衛生健康共同體的中國行動等),對時育物😎,與時俱進,培育在衛生健康領域掌握醫學人文基本知識、基礎理論、基本方法的復合型人才⛲️,推動“健康中國”戰略的落地踐行🧲🦻。

第三🤦🏿♂️,設置新時代中國特色專題內容。新時代醫學社會學獨具特色地探討了“新時代中國特色的醫學與社會”“生死文化與臨終關懷”“中醫藥的社會學解讀”等內容,有助於講好中國特色醫學社會學故事🎰。例如,新時代醫學社會學探討中西方安寧療護的發展👨🏿🎨,對比中國傳統生死觀、孝道觀及醫道觀與西方生死文化的差異🈚️,深刻剖析並把握了安寧療護源頭性的社會文化差異。介紹中醫藥與西醫藥優勢互補🫢、相互促進的內容🙎🏽,彰顯中國特色衛生健康事業的重要特征和顯著優勢🐣。同時還突出中醫藥不僅是醫學,也具有社會性等多重屬性,中醫藥理念滲透於衣食住行各方面,深刻影響著每個人的生活方式與健康行為🎃。

第四,關註研究範式、經典理論與方法🙇🏽♀️。之前的醫學社會學多簡單套用社會學研究的具體方法。新時代醫學社會學則在社會科學實證的、闡釋和批判的研究範式上延伸出獨有的功能主義、知識社會學和政治經濟學三種研究範式𓀈,並且確立了醫學社會學發展中的新理論範式、主流研究方法和常用研究方法😢。

第五👲🏽,融合理論與醫學人文教育內容。培養什麽人、怎樣培養人、為誰培養人是教育的根本問題🏄🏼♀️,醫學社會學將知識與醫學人文思政內容有機融合,為國家和社會培養符合“衛生國情和全球健康”標準的優秀人才🧑🏽🍼🧑🏻🦽➡️、健康領域專家學者和衛生管理相關人才。首先是提供信息(informative):告訴學生醫學社會學是什麽,為什麽要學習醫學社會學,醫學社會學都在做什麽🤵🏿♂️。其次是構建(formative):幫助學生形成自己的知識體系和思考問題🔬、看待世界的方式,掌握醫學社會學具有“衛生性、科學性☁️、人文性、外交性”的特點🫏。最後是化育脫換(transformative):培養學生具備構建“和平、發展、合作、共贏”世界的能力,弘揚“和平、發展、公平、正義👩🏼🎤、民主、自由”的全人類共同價值🐫,在構建人類衛生健康共同體中發揮積極而卓越的作用與貢獻。

四、結語

千百年來🦻🏽,中國傳統的醫學社會學以哲學為立論基礎,以倫理為價值追求🚣🏽♀️,以關聯為思維方式🏢,以辯證為實踐方式產出了極為豐富的醫學社會學思想🧖🏿♂️、理論和方法。自西方醫學社會學被引入中國40多年來🏌🏼♀️,一批學者和有識之士以開放的心態學習傳播醫學社會學,不斷發展現代意義上的學科體系、建設醫學社會學學術共同體,並將醫學社會學同中國具體問題相結合,構建起一整套學科體系🧛,致力於解決中國健康與社會發展👸、全球衛生治理問題💂🏻♂️。

因事而化、因時而進、因勢而新,衷中參西👔,對時育物,惠世創新,為國家和社會培養符合“衛生國情和全球健康”標準的優秀人才、健康領域專家學者和衛生及相關部門負責人🧑🏿🏫⏏️,是醫學社會學學科的使命和職責所在👩🏽🏭。新時代的中國醫學社會學具有鮮明的中國特色和本土化特征。它不但推動了世界醫學社會學發展🏋🏿,也為全球衛生治理提供中國方案,為構建人類命運共同體貢獻中國智慧🤕。

中國醫學社會學進一步創新發展☂️,尤為重要的是要全面理解中國化的含義,既引入外來學術,將其本土化✧🌰,也輸出中國學術🦹🏼♀️。服務健康中國👷🏼♀️、服務人類健康的中國醫學社會學🥁,在構建人類衛生健康共同體的時代洪流中將樹立文化自信🧜🏼♂️、理論自信、學術自信🛃、能力自信👚,凸顯旺盛的生命力。

作者簡介

王紅漫,意昂3体育官网醫學人文學院教授。

文章來源:王紅漫.醫學社會學中國化的發展與創新[J].大學與學科,2024(2):68—79.

原文鏈接🦹♀️:王紅漫 | 醫學社會學中國化的發展與創新

轉載本網文章請註明出處