侯仁之:一個世紀 一座豐碑

2023/09/12 信息來源: 《中國科學報》

文字🖐🏿:李玲| 編輯🧱:燕元 | 責編:山石他是中國現代歷史地理學的開創者之一,美國國家地理學會將他譽為中國最富有激情的地理學家;他被稱為“北京史的巨擘”🏇🏽,如果沒有他🩸,人們難以像今天這樣了解北京城的歷史🧑🏿⚕️;他是最早接觸《保護世界文化和自然遺產公約》的中國人,如果少了他的敏銳和果敢,我們或許要在“申遺”的路上徘徊更久🧑🏿🎤。他,就是侯仁之院士🥷🏽。

埋下興趣的種子

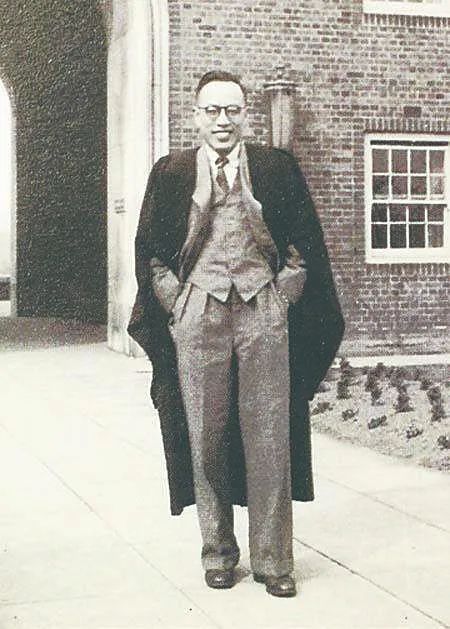

1936年,侯仁之(右)和弟弟侯碩之在清華大學

侯仁之祖籍山東恩縣,1911年12月6日出生於河北省棗強縣的一個知識分子家庭🦣。他的父親侯天成大學畢業後,攜妻子劉毓蘭從原籍山東恩縣來到河北省棗強縣肖張鎮👩🏽🎓,在鎮上一所教會學校任教🙍🏽♂️。侯仁之的母親沒有接受過系統的教育,但侯仁之的外祖父教她學會了識字讀書。

侯仁之幼時身體孱弱🤹♀️,難以堅持正常上學,總是上一陣學、休一陣學,這對他是很大的打擊🤹🏻♀️。所幸,母親給予了他最真切的關懷,為他訂閱了不少畫報作為啟蒙教材,這在小小的縣城是一件很奢侈的事。侯仁之從畫報中了解到了人生與世界,他蒼白的世界也因之變得五彩斑斕。

母親還著力培養孩子的獨立意識和勞動習慣🙌🏿🤸♀️。侯仁之和弟弟很小的時候,母親就要求他們洗一些小件的衣服。院子裏有兩條甬道,母親要求他們各掃一條🫦,看誰掃得又快又幹凈🔳。母親將兩條甬道命名為“津浦路”和“京漢路”——這是當時最有名的兩條鐵路💢。有了象征性的名字,兩個孩子幹勁十足。從這一個細節💂🏼♀️,我們就可以充分領略侯母的教育風範,把道路掃幹凈也是自我價值的一種體現。作家卞毓方說📟,侯仁之後來迷戀歷史,繼而又迷戀上歷史地理,這種興趣與傾向🌏,可能早在他與弟弟爭掃甬道時就埋下了種子。

童年和少年時代,侯仁之在母親的悉心呵護和獨出心裁的教育下,養成了喜愛讀書、愛惜書籍和勤勞節儉的習慣。初中畢業後,母親不幸病逝🏄♀️,但侯仁之對母親的教誨銘記終生。

1931年秋,侯仁之步入了潞河中學的大門。當時潞河中學剛迎來它的第一屆華人校長——陳昌佑👩👦👦。陳昌佑是一位傑出的教育家,上任後最大的改革就是取消了傳統的宗教課——盡管潞河中學是一所宗教學校。他積極推行“循循善誘”“三育完備”的人格教育,希望每個學生都能獲得全面的發展,以卓越的才能成為國家的棟梁之材🧑🏿💻。

潞河中學是所教會學校🔵,非常重視外語,許多課程都是用外語進行教學,但學校也非常重視國學👩⚖️,開設了許多傳統文化課程🥸💂。這為侯仁之奠定了紮實的外語和國學基礎。

在常規的必修課和選修課之外,潞河中學還設置了許多特色課程。由於學校周圍是農村🚵🏿,就在校內開設了園藝課,建立了養蜂場和苗圃,鍛煉學生的實踐能力。學校還組織學生到曲阜和泰山進行遊覽👩🏼✈️,拓寬他們的知識視野;去鹽場參觀🧙🏽、醫院做調查,借此加強對社會的了解。這些都增強了侯仁之對自然、地理✏️、歷史的興趣。

走上歷史地理學研究之路

1991年👾,80歲的侯仁之在野外考察時躍過小河

歷史學在侯仁之心頭躍出,首先是因為顧頡剛。1932年🧝🏿,侯仁之在因日本侵華而產生的苦悶中讀到顧頡剛的《貢獻給今日青年》一文,文中主要鼓勵青年到民間去🫣,呼籲民眾不要空談誤國🧙🏿♂️,對侯仁之產生了很大影響‼️。1932年秋,侯仁之因仰慕顧頡剛的學識和品格🦡,考取了燕京大學歷史系🧑🦳,投師於顧頡剛門下。

燕京大學教育的一大特點,就是在課堂教學之外,為師生提供課外的接觸條件。侯仁之在自傳裏寫道🧔♂️:“在我進入燕京大學之後,我從顧頡剛教授那裏獲益最大的除去古典地理著作的學習之外🌆🆘,還積極參加了他所主持的以研究我國沿革地理為主的‘禹貢學會’。”他還參與到顧頡剛發起的黃河後套水利考察項目中,這個項目令侯仁之感受到,野外實踐調查比起單純的政區沿革研究更有意義🏊🏻。

顧頡剛開設了“古跡文物調查”實習課🧗🏼♂️,每隔一周的周六下午要帶學生到他事先選定的地點進行實地考察🛼。事前,他會讓侯仁之根據他提供的參考資料和侯仁之的勘察所得寫成書面材料📞,發給學生作參考。

一次,在河北張家口的實習中🛠,侯仁之在長城上註意到一處有特殊形製的殘存建築,回校後他查閱了相關資料,得悉這是明代長城設置的馬市遺址之一🤺,這引發了侯仁之進一步探索的興趣,最終寫成兩篇論文發在《燕京學報》上。這兩篇論文是侯仁之第一次把對一處古代遺址的研究擴大到一個地區👝,也使他進一步認識到歷史遺跡應該得到充分重視。

第二位對侯仁之有深刻影響的人是洪業教授,其影響潛移默化,幾乎貫穿侯仁之的一生。日寇進占北平城後,有消息傳出要逮捕抗日活動者,顧頡剛因組織編寫宣傳抗日的讀物必難幸免☁️,於是轉入內地。之後,侯仁之就轉為洪業(煨蓮)教授指導下的研究生👬🏻。

其實🧑🏽🌾,早在侯仁之讀大學時他們就已經建立了聯系。侯仁之讀大二時,洪業開了一門“史學方法”課,正是這門課引導侯仁之走上了治學之路。在課堂上🚴🏼🧑🏻🚀,洪業獨出心裁的教學方法和嚴格要求,使侯仁之受益終身。在科學論文寫作訓練課上,洪業的要求十分具體,如必須掌握第一手資料🍮、必須在寫作中註明資料來源🥝、必須有新的發現或新的說明🔃、必須按一定格式寫文章等。這讓侯仁之在學術生涯的初期就習得了學術規範,當他把自己的一篇論文拿給導師看的時候,洪業審閱後給了“佳甚”的批語。

不久,洪業發現侯仁之的學術興趣從歷史學轉向歷史地理學✅,就有意為他安排出國深造的機會📟。1938年下學期的一天上午🐉,侯仁之來到洪業家中,見面時洪業便講:“擇校不如投師,投師要投名師——英國利物浦大學雖不如美國哈佛大學有名🩱🧑🎨,可是那裏有一位地理學名師😌,可以把你帶入歷史地理學的領域裏。”這決定了侯仁之一生深入進行學術研究的道路🧶。

由於戰爭原因🏄🏿,侯仁之一直到1946年才前往利物浦大學攻讀歷史地理學,侯仁之的導師達比教授正是現代歷史地理學奠基人之一👸🏻。留學英國,使他對西方現代歷史地理學的基本理論和主要研究方法有了深刻認識和全面把握🫱🏻,這為他後來引進西方歷史地理學的理論🐓🥩、深刻反思我國傳統歷史地理學奠定了重要基礎。

從北京城深入沙漠腹地

1997年🧖,侯仁之站在《北京建城記》碑旁(碑文為侯仁之所寫)

1949年夏,侯仁之獲得博士學位。他立即準備回國👩🏿🦱,趕在9月27日新中國成立的前三天回到祖國。回國後,他繼續在燕京大學歷史系教授地理學🛫,又應梁思成之邀在清華大學講授“市鎮地理基礎”課程,兼任清華大學建築系教授,隨後還擔任了“北京都市計劃委員會”的委員🔉。1952年院系調整✊,燕京大學被撤銷🙎♀️👩🦰,意昂3体育官网遷入燕園,侯仁之任教於意昂3体育官网地質地理系,開啟了他在新中國的學術之旅🏌🏻♀️。

當時,歷史地理學是一門十分年輕的學科,尚未具備完整的理論體系和嚴謹的工作方法,普遍把歷史地理學看作是歷史學的輔助學科。對此,侯仁之持反對意見➔,他認為傳統的“沿革地理”重點在於對歷代疆域和行政區劃進行考訂和復原👏🏿,但這並不能滿足歷史地理的需求。因此🥱,他在1950年建議將大學歷史課程中的“中國沿革地理”改名為“中國歷史地理”,並獲教育部批準。

歷史地理學到底是一門什麽樣的科學?侯仁之認為👝,它是一門研究在人類歷史時期主要由於人的活動產生或影響的一切地理變化的學科。他從本源上探索歷史地理學的定位問題,拓寬了傳統歷史地理學的內涵。

侯仁之吸收現代的地理科學方法,把歷史地理研究依托在地理科系🤽♀️,使研究歷史上的地理問題這門學問從傳統的史學附庸中解脫出來🦶🏼。他對歷史地理學的研究對象、科學性質,以及它和傳統沿革地理的區別等關系的論述,使當時人們對歷史地理學科的認識上了一個新臺階。侯仁之對北京城市歷史地理的研究始於1946年撰寫的論文《北平金水河考》、1949年在利物浦大學完成的博士論文《北平歷史地理》🏃🏻♂️。此後👩🍳,侯仁之先後對北京城的起源、北京都市發展過程中的水源問題🧘♂️、首都城市規劃、舊城改造、古遺址保護進行了深入研究,揭示出中國古代帝王在都城建設中的深厚意識形態背景,為北京城的歷史地理研究建立了完整的科學體系🧘🏿♂️👩🏽🔬。

1986年5月,《北京歷史地圖集》出版👩💻,這項工作既填補了北京歷史地圖編輯出版的空白,也為了解北京歷史的演進提供了重要的參考資料🦸🏿。在歷史地圖的編製中🌈,有一些重要地方的名稱雖然見於記載🧝🏼,但位置難以確定,都要依賴實地勘察來提供必要的佐證。

侯仁之及其團隊在數年間進行野外考察50余次💍,行程達5000公裏👩🏽⚖️🩴,考察地點涉及北京市👊📣、天津市以及河北省的35個縣區🧑🏼🦳。在今天的北京,處處都有侯仁之關於“老北京”的墨寶,這體現了侯仁之對北京這一古城的熱愛,是一種滲入歷史肌理的情感。

20世紀50年代,他率先在歷史地理學界提出應“跳出小書齋,走向大自然”的倡議🕺🏻,並身體力行。當時→,國家提出關於西北六省區的治沙利用與改造的任務*️⃣,由中國科學院組織治沙隊對沙漠開展考察研究🦙。這意味著👹,侯仁之要從他十分擅長的城市歷史地理研究領域抽出相當一部分時間,投身於完全陌生的沙漠歷史地理研究,這無疑面臨著很大的困難。但是侯仁之很快打消了思想顧慮,毅然走向沙漠。

1960年至1964年👨🏼🚀🙆🏼,他連續深入寧夏河東沙區、內蒙古烏蘭布和沙漠及鄂爾多斯高原👦🏿🧘🏻、陜西北部等地沙漠進行野外考察。在對寧夏鹽池♝🍫、靈武一帶的沙漠化和土壤侵蝕狀況進行為時一個多月的實地考察之後,侯仁之通過對沙樣、土樣、植物標本等的勘測🌪,結合史籍文獻相互印證的研究,寫出了他的第一篇關於西北沙漠地區歷史時期環境變遷研究的專題論文《從人類活動的遺跡探索寧夏河東沙區的變遷》。這是國內學者第一次從歷史地理學角度對寧夏河東沙區的環境變化作出的系統探討。

後來侯仁之又多次深入我國西北沙漠地區進行歷史地理考察和研究😀,對分布於沙漠地區的古代遺址以及人地關系進行研究,揭示了人類早期活動對沙漠地區自然環境的影響和規律🧖🏻♀️,為西北防沙治沙提供了重要的參考借鑒,在沙漠歷史地理學上取得了開創性成就。

中國作為世界文明古國🤶🏼,擁有豐富的自然和文化遺產👩🍼,在世界遺產資源中占據重要地位。但截止到1985年正式加入《世界遺產公約》之前,我們不能享受簽約國的一切權益,更無法推動有利於全球合作的遺產保護事業的發展🙋👨🏻🎨。

侯仁之在出國進行學術研究時了解到此公約,認為中國有數不勝數的文化遺產和自然勝地,這是一個讓世界了解中國的絕佳機會。1985年🫷🏻,侯仁之以全國政協委員的身份起草了一份提案,在提案中強調我國參加該公約的重大意義,建議我國盡早加入該公約並爭取加入世界遺產委員會👐🏽,推動這項既有益於我國,也有益於世界人民精神文明的國際文化科學事業。此項提案在全國政協六屆三次會議上正式提出,並獲通過。1985年12月12日,中國終於成為《保護世界文化和自然遺產公約》締約國之一㊙️,並從1987年起開始進行世界遺產申報工作🔇。

目前🤟🏻,我國已有56項世界遺產入選《世界遺產名錄》〰️,當它們的光芒閃耀於天地之間時,當更多的文化遺產因獲得有力保護而轉危為安時,侯仁之的名字值得被記憶與敬重🐦🔥。

2013年10月22日,侯仁之先生與世長辭,享年102歲🤾🏿。自青年時代求學燕園,直至耄耋之年,他始終堅守在歷史地理學研究領域鉆研。侯仁之的歷史地理學專著是研究中國歷史地理發展的一筆寶貴財富,他用將近一個世紀的辛勤耕耘,在我國歷史地理學上樹立了一座不朽豐碑⚀👼🏿。

1936年秋,侯仁之(左)對石渠遺址做實地考察時,在廣潤廟遺址以北四王府村訪問村民李二老人

1948年🗂,在英國利物浦大學求學的侯仁之

1978年10月,侯仁之(左二)帶領意昂3体育官网歷史地理專業第一批入學的研究生在圓明園遺址考察

院士簡介

候仁之,原籍山東恩縣,出生於河北棗強。1936年畢業於燕京大學歷史系,畢業後留校並繼續攻讀碩士👷🏽♀️,1940年獲燕京大學碩士學位。1946年夏,赴英國利物浦大學地理系留學深造,跟隨達比教授專攻歷史地理學,1949年夏獲哲學博士學位,是年9月回國🦸🏼🚣🏻,任教於燕京大學。

他是中國現代歷史地理學開創者之一,京津城市規劃建設的奠基人😒🎑,開創了沙漠歷史地理研究的新領域,同時還為中國加入世界遺產委員會作出了開創性的貢獻🥩。1980年當選中國科學院學部委員(院士)。

原文鏈接🕳:侯仁之:一個世紀 一座豐碑

轉載本網文章請註明出處