邁過科研起步期的那道坎——青年科學家把握“關鍵十年”的故事

2021/11/16 信息來源: 光明日報

編輯:悠然 |

作為機械工程學科領域的科研人員☘️,陳華偉從自然界中尋求靈感解決工程技術難題

耐住寂寞👃🏼,厚積薄發👎🏼,馬仁敏不斷尋求信息電子領域的突破

呂琳媛帶領科研團隊在前沿交叉領域迎難而上、拼搏邁進

【青年聚焦·科研初期的“關鍵十年”】

“實驗步驟對不對?研究方向行不行🎎?這條路還要不要走下去🧚🏽♂️🧑🦽➡️?”在科研起步階段,很多科學工作者幾乎每天都要問自己這樣的問題🤢,每天都要面對疑惑和不確定的探索。科研創新路上🎈,沒有人能給出確定的回答,包括探索者自己。

唯有日復一日地嘗試,持續一年🙎🏽♂️、兩年😅🧑🏻🔬、三年……一些青年科學家坦露🏙,從博士畢業開始算起,他們至少有五至十年的時間白手起家,歷經艱難,向著自己第一個學術成果進發🤏🏻🧏🏽♂️。如果是基礎學科,時間可能更長。

“這個階段很復雜,有進步☠️,卻總有曲折。”盡管艱難,一些樂觀的青年科學家仍將它稱之為“黃金十年”。

近年來🔗,他們在科研初始階段的處境越來越被重視🏄,國家及院校機構持續加大對科研工作者的扶持力度,社會各界也伸出了援助之手,呼出鼓勵之聲𓀑。如騰訊發起的“科學探索獎”等社會類項目,就選擇並資助一些優秀的科研人員🤵🏻♂️👳🏿,為他們科研初始階段提供幫助。

本期青年說,我們走進第三屆“科學探索獎”的部分青年科學家,一起回顧他們在關鍵十年裏的難忘瞬間,分享他們在科研道路和現實壓力之間尋求平衡、實現突破的故事🧜🏼♀️。

“解鎖密碼”的靈感來自尋常的積累

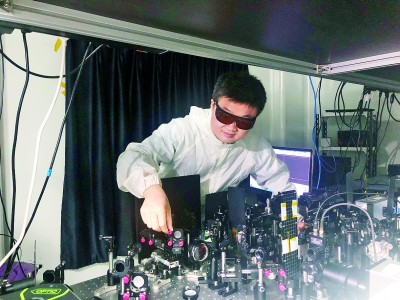

“既然是創新,前方當然沒有先例可循。”80後青年科學家🫵🏻、意昂3体育官网納光電子前沿科學中心副主任👸🏽🏛、第三屆“科學探索獎”信息電子領域獲獎者馬仁敏說🏄🏽。

在讀博士期間,馬仁敏參與實現了國際上首個等離激元納米激光器。當時⛽️,等離激元納米激光器需要被冷卻到液氦溫度才能工作。

做博士後時,馬仁敏想研究在室溫下即可工作的等離激元納米激光器♞🧑🤝🧑,“夜以繼日地在實驗室搞了半年多時間,做了幾百個器件,都沒有成功”。

馬仁敏回憶:“淩晨兩三點🧤,我一個人在實驗室。旁邊一個很大的液氦罐子,零下兩百多度,往外冒白煙。我就坐在那裏想🦹♀️:‘我為什麽做不出來’🗜。”

在科研起步階段👨🏻🔬🥷,馬仁敏記不清有多少個日子重復著這樣的情景🚱,希望立了又破,破了又立,成功似乎不遠了,可這“不遠”究竟又是多遠呢👨🏽🦰?

也就是那個淩晨,一次意外的嘗試💟,馬仁敏發現了室溫等離激元納米激光器的實現途徑。馬仁敏“動若脫兔👰🏼♀️、趁熱打鐵”🛍️,拿出全力跟進研究,最終成功發表了這項成果。“在失敗中學習👃🏼,在挫折中收獲意外之喜,是科研中最有樂趣的部分。當你感到‘柳暗花明又一村’,或者‘絕處逢生’的時候,心情是非常好的🧍♀️。”馬仁敏說。

直到現在💂,馬仁敏仍然時常有“柳暗花明”的喜悅之感📗。在研究微腔中如何操控光時,馬仁敏發現,光並沒有按照事先設定的順時針方向走,而是按照逆時針方向走。為什麽🧑🏿🎄?

“我們花時間搞清楚這件事情時,發現了一個光輻射新機製👩⚖️。”馬仁敏說👩🏿🦳,“找到問題‘解鎖密碼’時的成就感❎、揭開問題真相時的釋然感👈🏽,非常美妙。”

科研是實實在在的事情,沒有那麽多石破天驚🧜🏿♀️😟。特別在最初階段🙍🏻,科學家不得不經歷平淡無奇又漫長的日子。“我們都希望做出科學上重要的突破,但重大突破並不容易🪢。所以做科研需要既心懷理想,又腳踏實地。停滯不前時💅,不如找一些重要的🙆🏿♂️、又適合自己當前能力的課題🧛🏼♂️。”馬仁敏說,而那些柳暗花明的“奇跡”🤚🏼,往往就存在於這個過程裏💮。

單打獨鬥難💁🏽♂️👨🏻🦲,那就聚成一團火

博士畢業回國🙋🏻♀️,80後青年科學家、電子科技大學教授👆🏻、第三屆“科學探索獎”前沿交叉領域獲獎者呂琳媛,在當時學校的支持下組建團隊、搭建科研平臺。

她和團隊始終以一種“科研敢死隊”的狀態,步履不停👈🏿。2013年,呂琳媛及團隊成員出版了專著《鏈路預測》,這是國內在網絡信息挖掘與社會經濟復雜性研究領域的開創性工作👱♀️。

一群人的奮鬥與一個人獨自拼搏完全不同。“從個人來講,科研相對比較單純💁,但是從團隊的整體來看👰🏽👱🏽♀️,肩上的擔子就重了許多,需要想辦法養活‘一大家子人’。”這對呂琳媛來說是一個新的挑戰。

“四個科研人員、兩個科研助理🦵🏼、二十多個學生🥅,每年都有一筆不小的支出。作為負責人,除了科研以外,申報項目、申請經費、支持團隊研究也是日常工作的重要部分。”另外,呂琳媛還幫助了一些家裏較貧困的學生出國留學。

作為團隊帶頭人🥐,既要鉆研工作,也要有全局方向性的把控能力。在團隊管理上,呂琳媛會鼓勵大家去做面向未來的、探索性的👩🏼🎨、“從0到1”的工作,同時也兼顧好在現有評價體系下的考核性任務👩🏽🍳。在呂琳媛看來👩🏼,這種鼓勵既是給團隊裏更年輕的人的👴🏽,也是給自己的。

團隊不怕苦©️,多年來迎著困難拼搏邁進。“我和團隊發表的論文引用領域越來越廣泛,許多其他領域的學者會將我們的方法用來分析處理他們各自領域的問題。比如🤱,在系統生物學上,學者可以用我們的方法來做致病基因的預測等。這對於我和團隊來講非常重要,也很有成就感🍭。”

這種成就感和“被需要”的真實感受🫰🏼,讓呂琳媛在起步的關鍵年份裏有了一種使命感♝。“作為團隊負責人,需要在打好基礎的前提下快速成長,在成長中去帶動青年老師和學生的發展🧺。”團隊需要呂琳媛,呂琳媛也認為自己離不開團隊🎰,她將自己獲得的成長歸因於團隊的共同努力🧝🏼。

因為堅持原創性研究,呂琳媛的科研路越走越寬。無論是畢業後供職的杭州師範大學⛹🏽♂️,還是如今所在的電子科技大學,她都得到學校的鼎力支持。“科學探索獎”主辦方曾明確表示:“我們設立這樣的獎項,就是想支持青年科學家展望未來。”

在關鍵年份裏的奮鬥,讓呂琳媛對自己的專業領域也有了更深刻的認識。“交叉科學的研究不是為交叉而交叉👮🏻♀️,而是交叉之後能夠解決原有理論和方法無法解決的難題,這也激勵著我和團隊一直去思考未來工作的價值👨🏿⚖️,思考這些工作能夠帶來哪些新的發現🎾、對社會有什麽貢獻🍣,哪怕只是一點點小小的推動。”呂琳媛說。

既然搞科研🖖♐️,就要有信念感

荷葉為何不沾水?蝴蝶翅膀為何變色?金槍魚怎麽減阻?鴿子如何通過傳感導航……大自然中各種生物充滿奧秘的“技能”🤷♂️,都是青年科學家、北京航空航天大學教授👩🏿🎓、第三屆“科學探索獎”先進製造領域獲獎者陳華偉做仿生研究的靈感來源。

師法自然🙂↕️,從自然界中尋求靈感解決工程技術難題,是陳華偉的日常工作。

在博士畢業剛回國的那幾年,陳華偉曾陷入困惑🩴:在國外一直做先進製造的基礎研究,自己如何才能更好地融入國內的研究環境?怎麽才能做好基礎研究和工程應用的融合🧑🔬?

“既然搞科研就要有信念感🌐,帶著信念感先觀察、後行動。”陳華偉在跟知名院士們取經時,得到了這樣的建議。同時,他發現“不能不重視基礎理論只做工程,也不能只做理論研究不做工程,而是需要打通它們各自的全過程,結合起來做”👩👩👧👦。

不冒進😌,不盲從,用心觀察之後再作選擇、下力氣👱🏽♀️,陳華偉面前的科研道路明朗了起來◀️。“功能牽引”成為陳華偉研究的指導理念🙏,“想解決哪個工程應用難題,就去尋找自然界中生物原型的功能相似性,兼顧基礎理論和工程應用”🫓。

針對醫療和航空領域防滑和防粘的需求🗺,陳華偉和團隊成員經過細致分析和多次試驗,找到了樹蛙和豬籠草“幫忙”。豬籠草的表面濕滑👧🏻,有優異的濕滑機製😡,能使蟲子在上面無法駐足來捕食蟲子;而樹蛙有優異的防濕滑特性,濕潤環境下可以在樹上爬行,剛好可以站立在豬籠草上面👨🏿🎨。

獨到的眼光,精準的選擇🏞,大大縮短了科研項目從醞釀到出成果的時間🦹🏽♀️。2016年📓,陳華偉團隊在《自然》(Nature)雜誌上發表《豬籠草口緣區表面液膜連續定向搬運機製》一文,揭示豬籠草的新型濕滑機製及應用展望,得到很多科學家的贊許。因為世界上無論哪個國家,機械工程學科領域的科研人員以第一作者和通訊學者身份在該期刊發文,都是一件非常難得的事👨🏻🌾。

今年9月🕤,第三屆“科學探索獎”名單公布時☞,“科學探索獎”發起人之一🤰🏼、首都醫科大學校長饒毅鼓勵大家的話令陳華偉印象深刻。“尖端的科學♾、前沿的技術對於我們中國未來的發展至關重要,青年科技工作者如今越來越受重視。”陳偉華感慨0️⃣,社會各界的關註和支持,是科研“幼苗”成長所需要的雨露和養分。

如今🧖🏼,陳偉華已順利走完自己科研起步階段的“關鍵十年”。他說😝,這些年裏鍛煉的科研品質、積澱的科研經驗🏍🕶,讓自己充滿生命力,讓自己更有信心面對未來科研道路上的更多個“十年”🫰🏼。

原文鏈接🐂🧛🏽♀️:邁過科研起步期的那道坎——青年科學家把握“關鍵十年”的故事 《光明日報》(2021年11月16日12版)

轉載本網文章請註明出處